メダカ水槽でコケが発生してメダカが観察しづらくなったり、景観が悪くなっていませんか? 水槽のガラス面に広がるコケは、放置すると見た目だけでなく管理のモチベーションも下げてしまいます。特に家庭でメダカを飼育している場合、「 ... ]]>

メダカ水槽でコケが発生してメダカが観察しづらくなったり、景観が悪くなっていませんか? 水槽のガラス面に広がるコケは、放置すると見た目だけでなく管理のモチベーションも下げてしまいます。特に家庭でメダカを飼育している場合、「 ... ]]>

メダカ水槽でコケが発生してメダカが観察しづらくなったり、景観が悪くなっていませんか?

水槽のガラス面に広がるコケは、放置すると見た目だけでなく管理のモチベーションも下げてしまいます。特に家庭でメダカを飼育している場合、「短時間で安全にお手軽に掃除できる道具」が重要です。

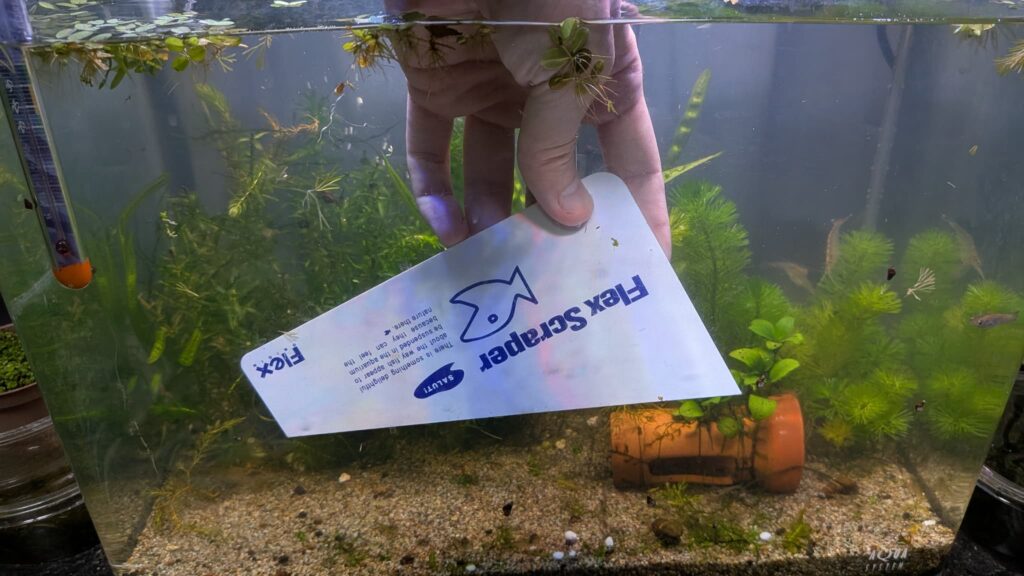

そこで選択肢に入るのが、水槽 コケ取り スクレーパーとして評価の高い「フレックススクレイパー」。この記事ではフレックススクレイパーの使用感や注意点をまとめました。

フレックススクレイパーの機能・特徴

| 製品名 | フレックススクレイパー |

| 使える水槽 | ガラス・アクリル水槽両用 |

| 主な用途・機能 | コケ掃除、底砂の手入れ、ごみの除去、 水草の植え替え、水流の調整 |

| サイズ | 横15cm × 縦10cm(最長部) 3.5cm(最短部) |

| 特徴・仕様 | 刃先が精密に研磨、水槽面を傷つけずに コケを削り落とす。1個入り。 |

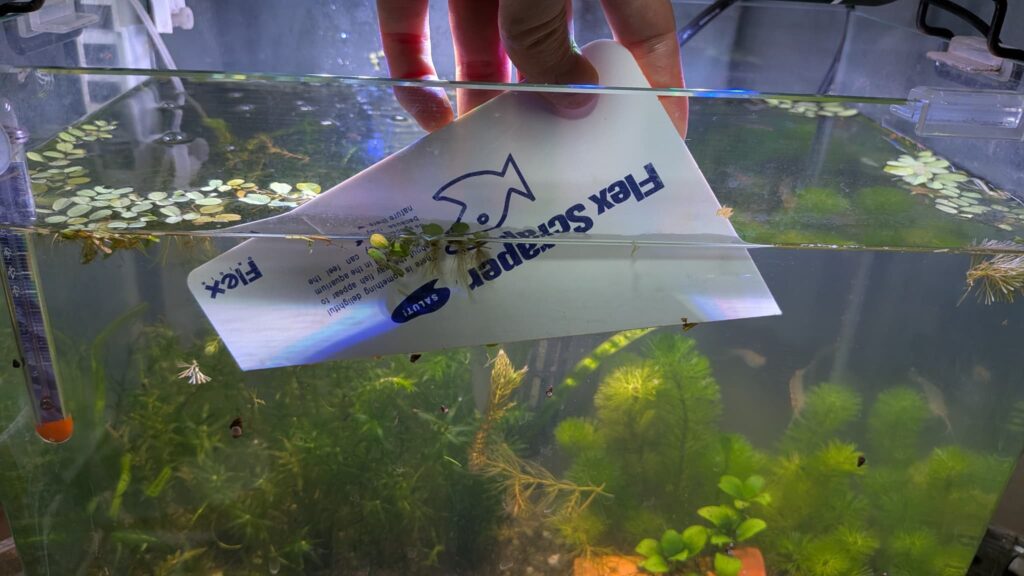

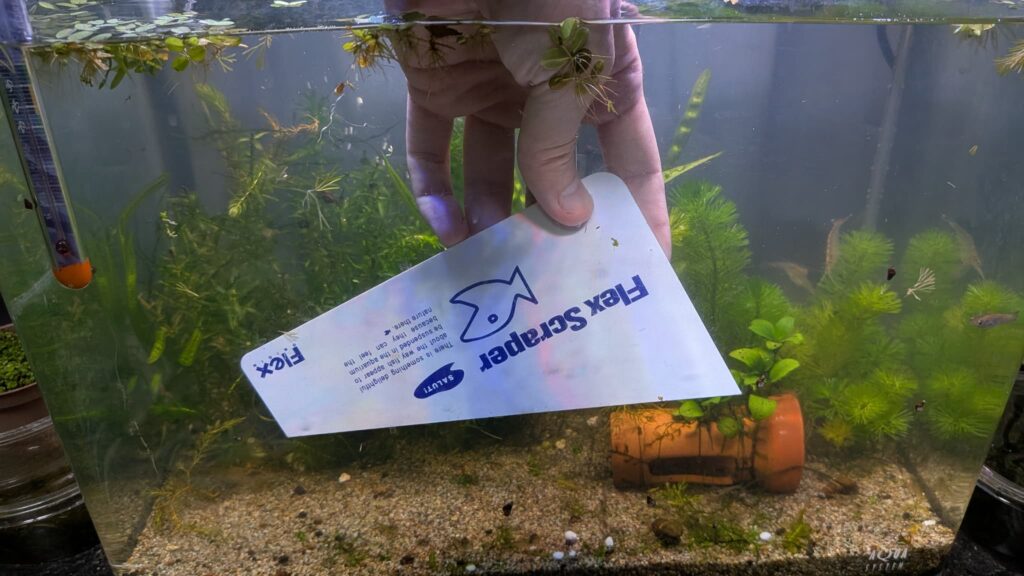

フレックス スクレイパーは、水槽のガラス面に自然に沿う設計となっています。これにより、力を入れすぎずにコケを剥がすことが可能です。

また、持ち手部分は滑りにくく、水作業中でも安定した操作性を確保。水槽のコケを取るスクレイパーとして、家庭用水槽に適しています。

フレックススクレイパーのメリット

ガラスを傷つけにくい設計

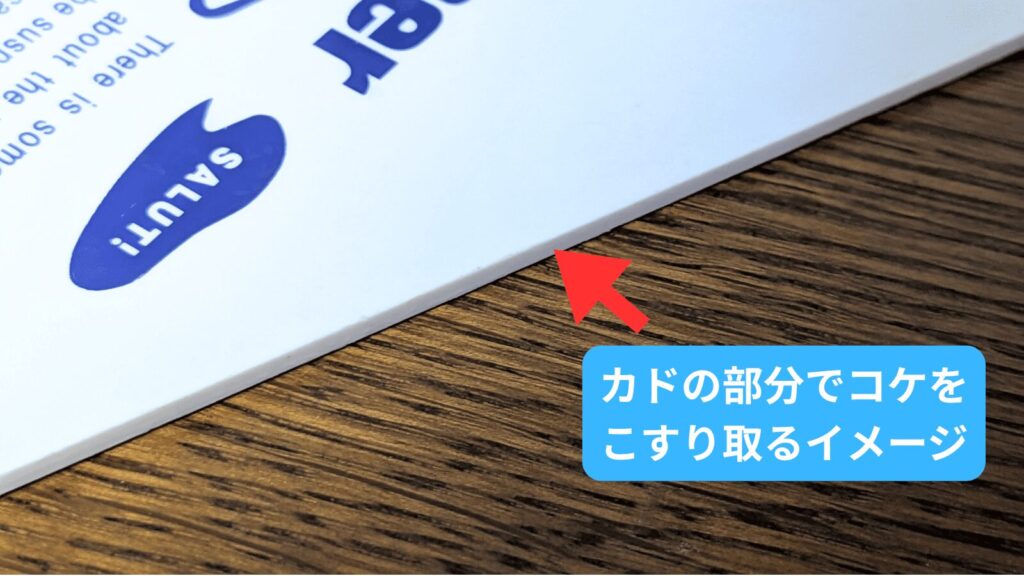

コケを取る際はスクレイパーの角の部分でこすり落とす様な使い方になりますが、こすってもガラスを傷つけることはありません。角も少し鋭くなっている感じはありますが、それでも刃物みたく鋭利なわけではないので、初心者でも安心して使えます。

軽い力で操作できる

- ガラスを傷つけにくい設計

- 軽い力で操作できる

- 初心者でも扱いやすい

コケをこすり取るといってもそこまで力はいらず、女性でも扱いやすいです。スクレイパー自体の破損のリスクも低いので、長く使えます。

フレックススクレイパーのデメリット・注意点

頑固なコケは時間がかかる

うちでは主にコケの中でも「茶ゴケ」の発生がしばしばあり、茶ゴケを取るのに使うことが多いです。茶ゴケはこすれば簡単に取れるのでスクレイパーも活躍しますが、スポット状、ヒゲ状の頑固なコケはスクレイパーで落とすには少し時間がかかります。

頑固なコケは時間がかかったり落とすのにそれ相応の力が必要な点は注意です。また、コケ発生の予防策としてヤマトヌマエビや石巻貝といったコケ取り生体の導入もオススメです。画像の藍藻(シアノバクテリア)も石巻貝やフネアマ貝などのコケ取り生体は食べてくれました。

手が水で濡れやすい

スクレイパーは仕様上、どうしても水の中にスクレイパーや手を入れることになります。そのためどうしても手が濡れてしまいます。手が濡れるのが嫌な場合は、柄の長いタイプやマグネットタイプのスクレイパーを使うと、水に手を入れずともコケを取れるのでオススメです。

力加減や角度など慣れが必要

スクレイパーでコケを落とす際は、スクレイパーを水槽の壁面・コケに対して斜めにして使いますが、この角度の調整が難しい場合もあります。感覚的な話になるので、このあたりは使っていく中で慣れるしかありません。

よくある質問

- 初心者でも問題なく使えますか?

- はい。力を入れすぎずに使えるため、初めての水槽 コケ取り スクレーパーとして適しています。

- メダカに影響はありませんか?

- 生体に直接触れなければ問題ありません。掃除中はメダカの動きに注意してください。

- 他のスクレーパーとの違いは?

- フレックス構造により、ガラス面への追従性が高く、傷リスクを抑えられる点が特徴です。

手軽にコケを取るならフレックススクレイパー

フレックス スクレイパーは、水槽のコケ取りにおいて「短時間・安全・手軽」を重視する方に最適なアイテムです。

除去力もそうですが、日常管理のしやすさ・お手軽さを求める家庭用水槽では十分な性能を発揮します。

水槽のコケ取りに使う道具で迷っているなら、まずはこのフレックススクレイパーから始めるのがオススメです。

水槽のコケを取る方法は様々です。ほかの方法は以下の記事で紹介しています。

メダカの飼育がうまくいかない原因のひとつとして見落とされがちなのが、水槽の水の水質、特に「pH」(ピーエイチ、ペーハー)の管理です。水質は見た目では判断しづらく、知らないうちにメダカ飼育に不向きな環境になっているケースも ... ]]>

メダカの飼育がうまくいかない原因のひとつとして見落とされがちなのが、水槽の水の水質、特に「pH」(ピーエイチ、ペーハー)の管理です。水質は見た目では判断しづらく、知らないうちにメダカ飼育に不向きな環境になっているケースも ... ]]>

メダカの飼育がうまくいかない原因のひとつとして見落とされがちなのが、水槽の水の水質、特に「pH」(ピーエイチ、ペーハー)の管理です。水質は見た目では判断しづらく、知らないうちにメダカ飼育に不向きな環境になっているケースも少なくありません。

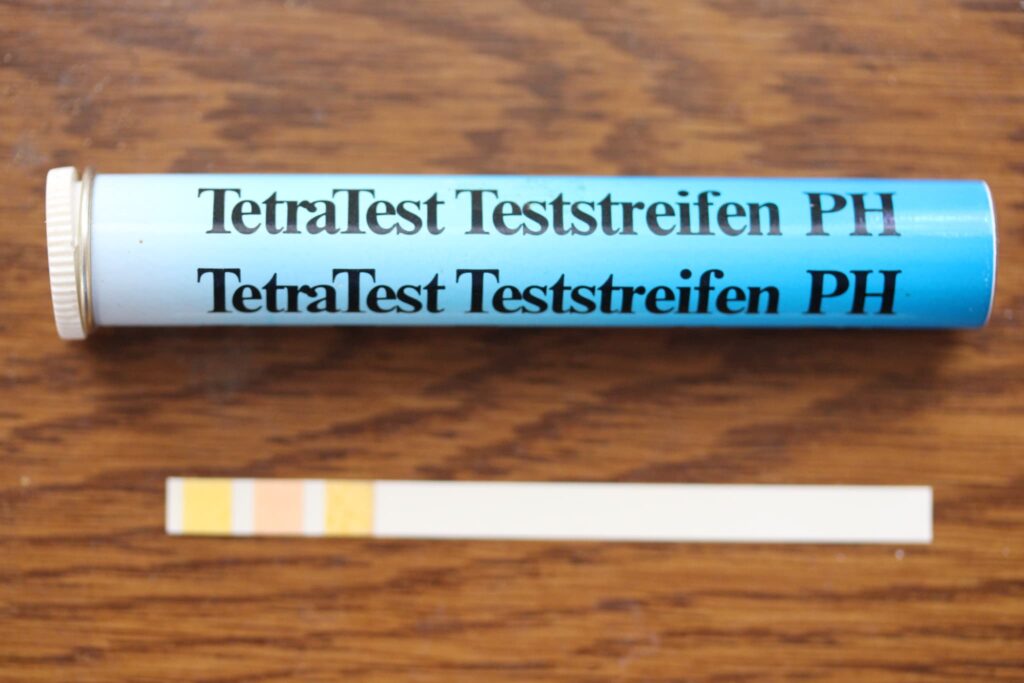

その中で水質を少しでも把握しようと使ってみたのが「テトラ テスト試験紙ペーハー(淡水・海水)」です。本記事では、実際に試験テトラテスト試験を使ってみたうえで、使い方や使い勝手、水槽の水質維持のポイントを解説しました。

テトラテスト試験紙ペーハーの機能・特徴

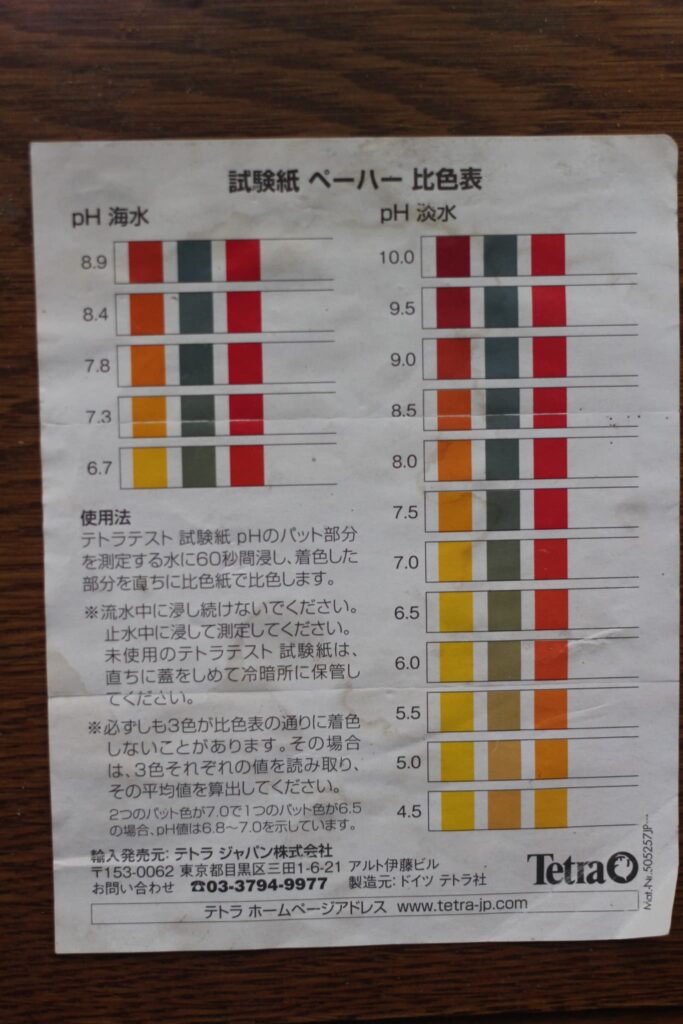

テトラ テスト試験紙ペーハーは、淡水・海水両対応のpH測定試験紙です。1箱で複数回測定でき、コストパフォーマンスにも優れています。

pH値は色分けされた比色表で確認でき、専門知識がなくても直感的に判断可能です。メダカ飼育において適正とされる弱アルカリ〜中性域の確認にも十分対応しています。

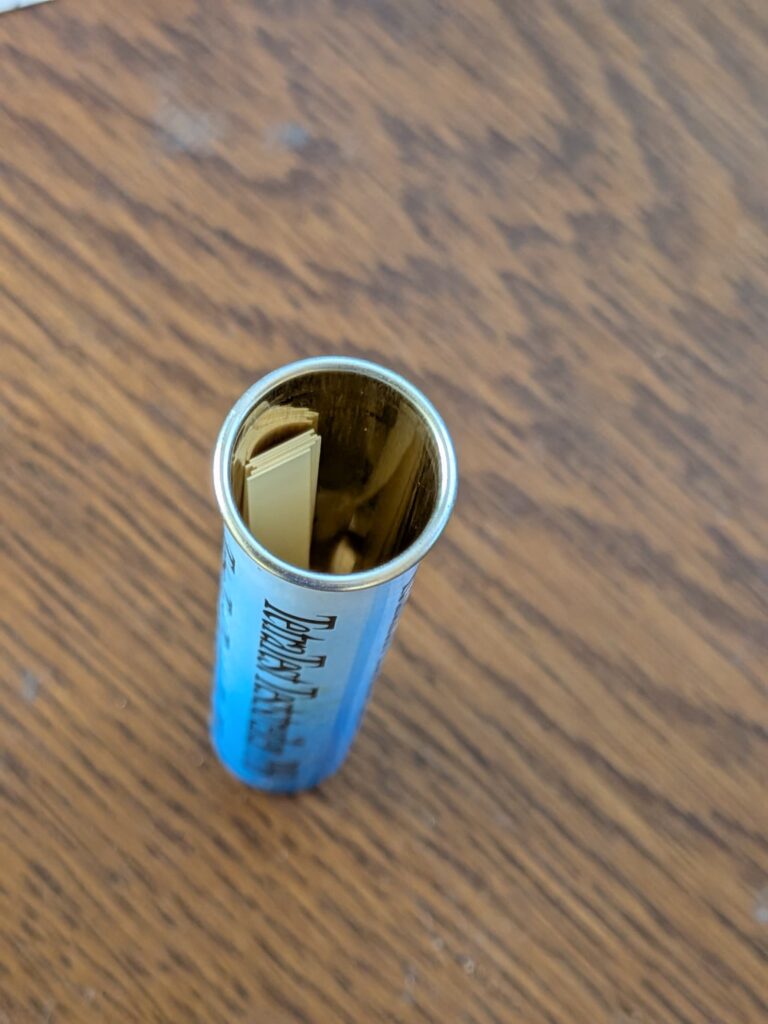

試験紙はコンパクトな金属製のケースに入ってます。

テトラテスト試験紙ペーハーの使い方

水に1分間つける

使い方は簡単で3つの色がついている部分を1分間水につけるだけです。

1分経ったら、水から出して付属の比色表と色を見比べましょう。

付属の比色表と見比べながらおおよそのpHを算出する

テトラ テスト試験紙ペーハーにはpHを算出するための比色表がついています。使い方は簡単で3つそれぞれの色ごとにpHを判断、さらにその3つのpHの平均が水のpHとなります。

たとえば3つの色のpHが「5.5」「6.0」「6.5」とすべて異なるのであれば、3つの数値の平均を計算して「6.0」がその水のpHとなります。

テトラテスト試験紙ペーハーのメリット

手軽に使える

使用方法が水に1分間つけるだけと非常にシンプルなものです。その後も比色表との比較をするくらいなので、初心者でも使用法は迷いづらいです。

測定自体も毎日しなくても週1回とかでも十分なので、忙しい会社員でも短時間で水質確認が可能です。

良い口コミで特に多いのは、「とにかく手軽」「初心者でも迷わない」という評価です。試験紙を水に浸して色を見るだけなので、

pHが可視化され対策もしやすくなる

水のpHは見てわかるものではないですし、水質が悪化しても見た目で大きな変化があるわけではありません。そのため水の状態を知るためには試験紙や試薬など何かしら使う必要があります。

メダカ水槽の場合、水が汚れてくると酸性に偏ることが多いですが、たとえば酸性であればカキの殻などを入れることで酸性を弱めることができますし、水換えをすることで状態を改善することも可能です。

また、体感ですがあまり水質が悪くなるとメダカの産卵が減る感じもあるので、メダカの繁殖にも影響が多少影響が出るみたいです。そのため、水質の管理・維持は間接的にはメダカの産卵のも影響するとも言えます。

テトラテスト試験紙ペーハーのデメリット・注意点

微妙な色の違いを読み取りにくい

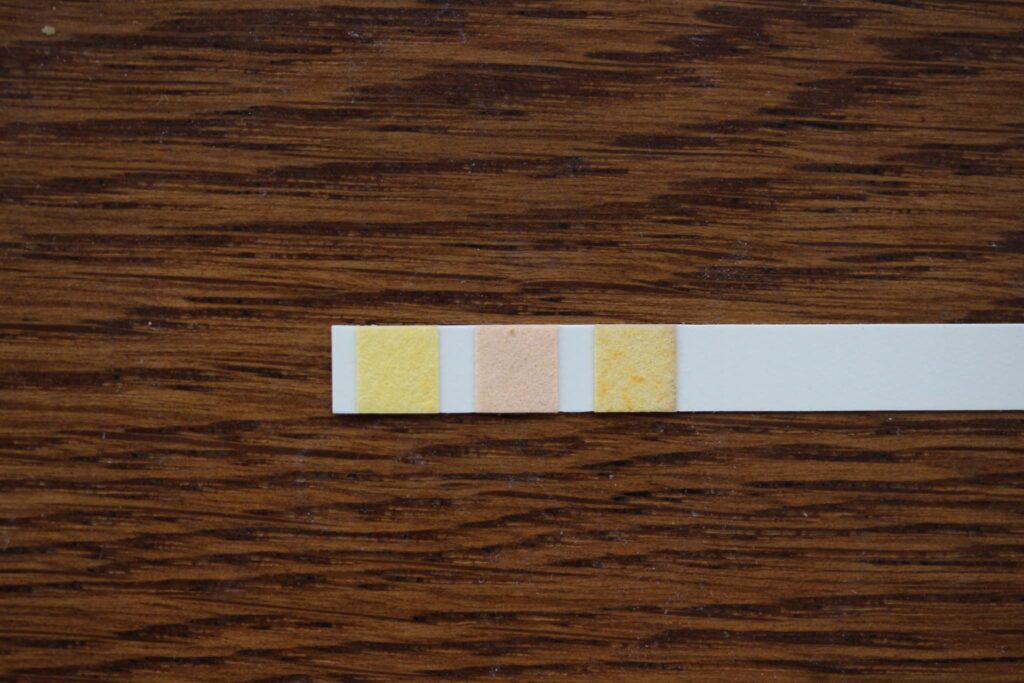

使ってみて思ったのは「色の判定が少し分かりづらい」あたり。測定する場所の明るさなどによっては色が微妙に見え方も変わり、微妙な色の違いを読み取りにくいと感じることもあります。

そのためあくまで「おおざっぱ」にpHを把握するというスタンスの方がよさそうです。

メダカを販売したり、品種改良ガチ勢のような方は、水質にこだわる点ではデジタルのpH測定器がオススメです。

水質を測る要素はpHだけではない

pHの管理・把握は水質においても重要なポイントですが、水質はpHだけでは決まりません。

メダカのエサの食べ残しやフンなどから発生する硝酸塩や亜硝酸塩などほかの物質の量によっても水質は左右されます。今回紹介したテトラテスト試験紙ペーハーはあくまでpHのみの測定なので、より本格的な水質管理をするなら硝酸塩や亜硝酸塩などほかの物質の量なども図れるとお望ましいです。

数値の正確性がデジタルより劣る

また、デジタル測定器と比べると数値の正確性が高いとは必ずしも言えません。

比色表を見ての通りですが色の微妙な変化や違いを見分ける必要もあります。そのためどうしてもpHの数値はアバウトになりやすいです。

ただし、メダカ飼育初心者や日常管理レベルでの水質チェックレベルであれば、おおよそでもpHがわかるだけでもだいぶ違うので、許容範囲とも言えます。

テトラテスト試験紙ペーハーを使ってみた

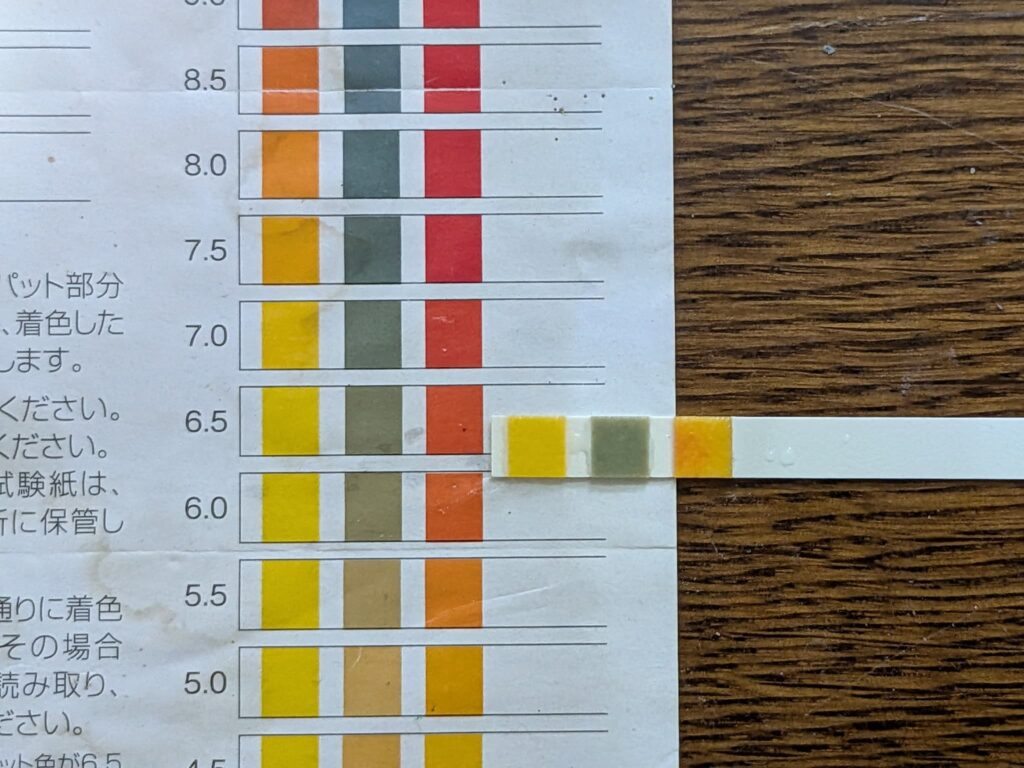

室内の水槽

室内のメダカ水槽は2週間~1か月に1回は水換えをしています。スポイトでゴミも定期的に取り除いているので、水質維持の点では屋外より手を付けることが多いです。

測定した結果pHが「6.0」「6.0」「5.0」を示していたので、平均するとだいたいpHは5.5~6.0の間と推測できました。つまり酸性に偏っているといえます。

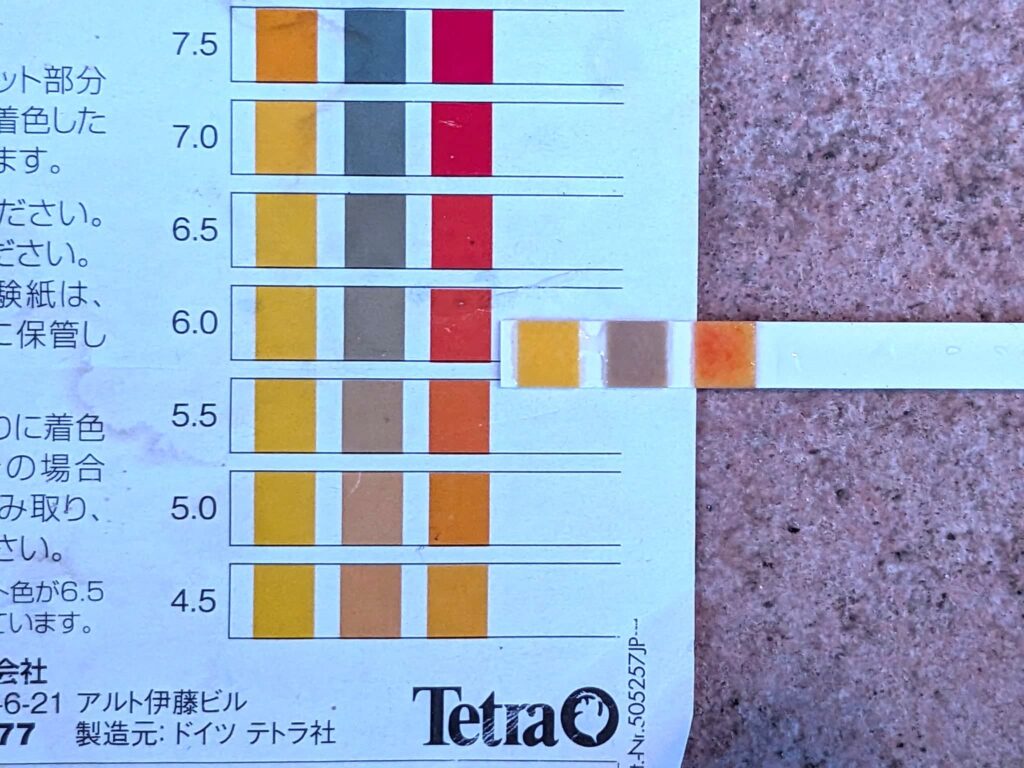

屋外ビオトープ

うちの庭に置いているメダカビオトープも同様にpHを測定してみました。基本的に蒸発で水が減ったらそのぶん足し水をするだけで、室内のように定期的な水替えはしていません。落ち葉など外から入ってきたゴミや夏は発生するアオミドロを取り除くくらいで、手を付けるのは最低限にしています。

屋外ビオトープも同様に試験紙でpHを測定したら左から「6.0」「5.5」「5.0」を示していたので、pHは5.5くらいと言えます。そのため先述の室内の水槽と比べてより酸性に偏っていることがわかりました。

メダカ飼育とpH

メダカのpHの対応範囲は意外と広いがなるべく中性にする

サイト等により諸説ありますが、メダカは多少のpHの偏りには耐えられ5~9の間では生存できます。ただしあくまで生存できるだけでそれが最適な範囲ではありません。

メダカにとっては中性~弱酸性が好ましいとされているので、pHが中性(7.0)から大きく離れるのは避けましょう。

メダカ水槽のpHを保つ方法

水槽の水は特に酸性に偏ることが多く、原因としては生体のフンやエサの食べ残しにより発生・蓄積される硝酸塩が挙げられ、屋外の場合は雨(酸性雨)もあります。また水中の二酸化炭素が増えるのも原因の一つです。

硝酸塩は水換えをすることで取り除けるので、定期的な水換えを欠かさないこと。二酸化炭素は水草が光合成をすることで減らせます。そのため手早くできるpH維持の方法として、水換えをすることと水草を入れることがあります。

カキ殻を入れることで酸性を弱めるアルカリ性に寄せることも可能ですが、アルカリ性になりすぎてもメダカには害があるのでpHを人の手で調整するのは難しいです。その点でも水換えが一番無難です。

よくある質問

- メダカの繁殖に適したpHは?

- 一般的にメダカ pHは6.5〜7.5が繁殖しやすいとされています。本製品で十分確認可能です。

- 毎日測定する必要はありますか?

- 毎日は不要ですが、水換え後や産卵期前には測定すると安心です。

- 初心者でも使えますか?

- はい。色を見るだけなので、初めての水質管理にも最適です。

まずはpHの管理からメダカ水槽の水質維持をしよう

テトラ テスト試験紙ペーハーは、メダカ水槽のpH管理を手軽に始めたい方に非常に適した商品です。

繁殖がうまくいかない原因を「エサ」だけでなく「水質」にも目を向けることで、産卵環境は大きく改善します。忙しい家庭でも無理なく続けられる点から、安定したメダカ繁殖を目指す方におすすめできる一品です。

水質管理を含めメダカを守るためのポイントを以下の記事でも解説しています。

せっかく迎えたメダカが、数日で動かなくなってしまったり、ある日突然全滅したり……。 そんなメダカの「急な体調不良」を経験したことありませんか?しかし、それは飼育が難しいからではなく、多くの場合「基本の解釈」にわずかなズレ ... ]]>

せっかく迎えたメダカが、数日で動かなくなってしまったり、ある日突然全滅したり……。 そんなメダカの「急な体調不良」を経験したことありませんか?しかし、それは飼育が難しいからではなく、多くの場合「基本の解釈」にわずかなズレ ... ]]>

せっかく迎えたメダカが、数日で動かなくなってしまったり、ある日突然全滅したり……。

そんなメダカの「急な体調不良」を経験したことありませんか?しかし、それは飼育が難しいからではなく、多くの場合「基本の解釈」にわずかなズレがあるだけなのです。

たとえば「こまめに水換えさえすれば大丈夫」という思い込みは、時にメダカにとって致命的なストレスとなります。メダカを長生きさせるために必要なのは、過剰なケアを施す「攻め」ではなく、環境の安定を最優先する「守り」の姿勢です。

今回の記事では、メダカの命を守る3つのポイント「水質・エサやり・生体リズム」について解説します。

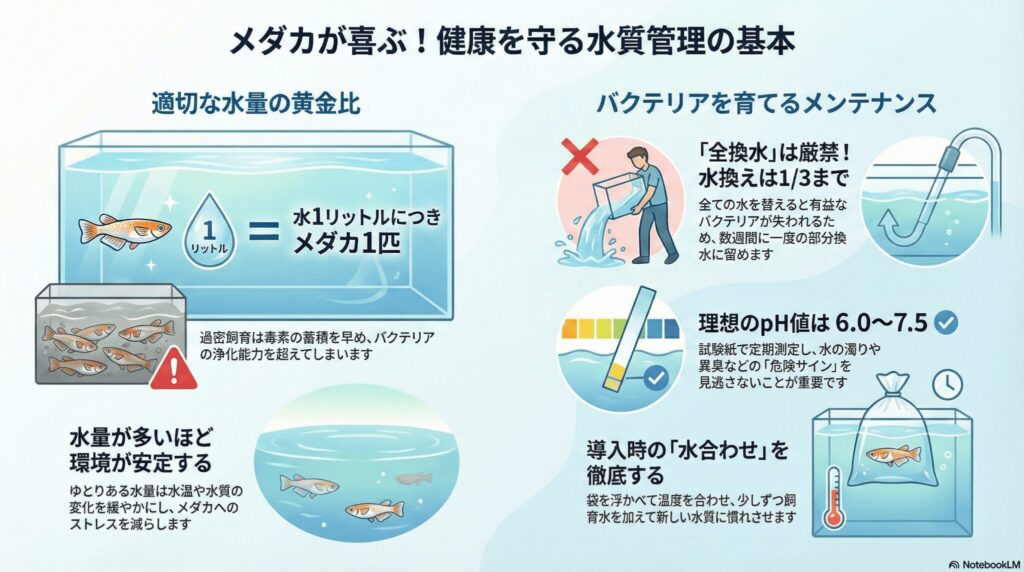

水質悪化を防ぐ水量とバクテリアの力

メダカ飼育において、最も基本的かつ重要な指標が「水量」です。まずは、メダカが快適に過ごせる環境の物理的な限界を知ることから始めましょう。

「1リットルにつき1匹が目安」で水量とメダカの数のバランスを守る

メダカ飼育において、水量と飼育するメダカの数の関係は「水1Lに対しメダカ1匹」とよく言われます。これより高密度な「過密飼育」は、排泄物によるアンモニアなどの毒素の蓄積を早め、ろ過バクテリアの処理能力を容易に超えてしまいます。

ゆとりある水量は、環境の変化を緩やかにするために非常に重要です。

バクテリアを育てる環境作り

水を浄化するバクテリアの存在を意識しましょう。新しい容器を立ち上げる際は、「別の安定した容器から飼育水や水草を少し移す」ことで、有益なバクテリアをスムーズに供給できます。 また、バクテリアのバランスを維持するため、以下のルールを守ると効果的です。

- 「全換水」は厳禁: 水をすべて入れ替えると、定着したバクテリアが失われます。2週間〜1ヶ月に一度、「1/3程度の部分換水」に留めるのが理想的です。

- 水質のモニタリング: 理想的なpH値は6.0〜7.5(弱酸性〜弱アルカリ性)です。水が白く濁ったり、異臭がしたりする場合は、バクテリアの処理が追いついていない危険なサインです。

定期的な水換えは重要ですが、全部換えると有益なバクテリアも流出したり、メダカが水質の変化でダメージを受けるのでNGです。また、換えるときは水換え用のポンプを使うと水量を調節しやすいです。

メダカは他の観賞魚と比べるとタフな部類のため、対応できる水質の幅も少しい広いですが、それでも極端に酸性やアルカリ性に偏ると死にやすいです。水換えを通じて適正な水質を保ちましょう。

水槽の水のpHは試験紙で簡単に測定できます。

導入時の「水合わせ」手順

メダカを新しい環境へ移す際は、いきなりメダカを入れるのではなくメダカを新しい水にある程度適応させておくことが必要です。この手順を水合わせとも言います。たとえばお店などで買ってきたメダカを水槽の水に入れる際は必須の作業です。

- メダカの入った袋を飼育容器に1時間ほど浮かべ、水温を一致させる。

- 袋の中に飼育容器の水を少しずつ加え、水質とバクテリア環境を徐々に同調させる。

- ショックを与えないよう、最後は別の容器に一度水ごと移してから、慎重に導入する。

水合わせの詳細や様子は以下の記事で解説しています。

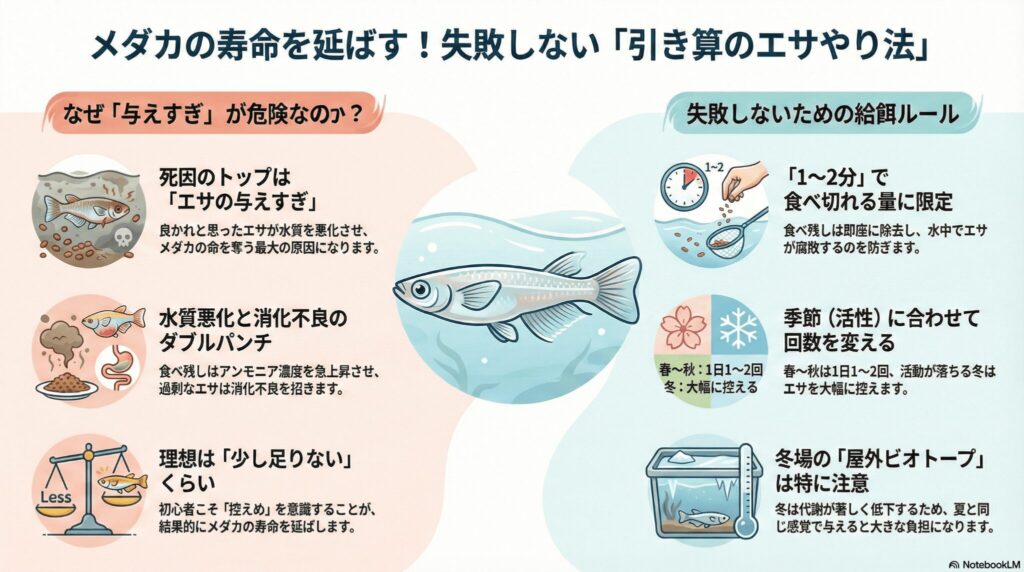

死因のトップを回避する「引き算のエサやり法」

メダカの死因として最も多いのは、実は「エサの与えすぎ」による水質悪化です。良かれと思って与えるエサが、バクテリアに過度な負荷をかけたり、腐敗することで環境を悪化させる引き金になります。

「引き算」で考えるエサのバランス

重要なのは、餓死を防ぐための十分な栄養と、水質を維持するための制限を両立させる「バランス」です。

- 1〜2分で食べ切れる量: これを徹底し、食べ残しは即座に除去してください。水中で腐敗したエサは、急激にアンモニア濃度を上昇させます。

- 季節(活性)に合わせた回数: 春〜秋は1日1〜2回が適当ですが、活動量が著しく低下する冬場はエサを控えめにします。メダカの代謝リズムを無視したエサは、消化不良と水質悪化を招くだけです。

特に初心者ほど「少し足りないかもしれない」と感じるくらいのエサやりの方が、実はメダカの寿命を延ばすことも多いです。

冬はエサの量を減らす

メダカは夏など温かい時期は活動が活発になり冬はあまり活動しなくなります。特に屋外ビオトープにおいてはほとんど動かなくなりますし、そのぶんエサもそれほど必要としなくなります。

夏と同じ感覚で冬にエサを与えても、消化不良になってかえってメダカに負担をかけてしまうこともあります。エサの量は年中注意が必要ですが、特に冬はより注意しましょう。

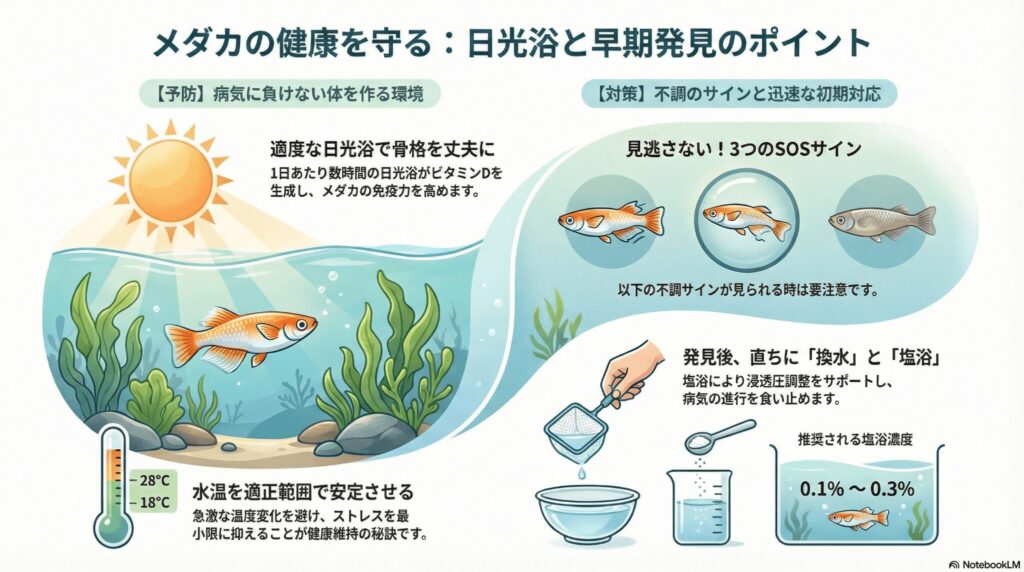

病気を未然に防ぐ「日光浴」と「早期発見」のサイン

どんなに水質が良くても、生体リズムが崩れれば免疫力は低下します。自然光と観察の習慣が、病気を寄せ付けない体を作ります。

日光浴と温度管理の重要性

1日に数時間、適度な日光浴をさせることで、メダカの体内でビタミンDが生成され、骨格が丈夫になります。ただし、直射日光による急激な温度変化は避け、18〜28℃の安定した水温を保つよう工夫してください。安定した温度環境は、メダカのストレスを最小限に抑えます。

ただし室内水槽は強い光を当てすぎると、コケが発生しやすくなるので、夏の日光は避けた方が良いかもしれません。

体調不良のサインを見逃さない

日々の観察で、以下のサインがないかチェックしてください。

- ヒレを閉じている(畳んでいる)

- やせ細っている

- 泳ぎが鈍く、力がない

- 体色がくすんで見える

もしこれらを発見した場合は、迅速に以下のことを実施しましょう。

- 早めの換水

- 塩浴(0.5%くらい)

いずれも早期発見・対処がポイント。水質の改善と塩浴による浸透圧調整のサポートを行うことで、病気の進行を未然に防ぐことが可能です。

屋外ビオトープは天敵の侵入に注意

メダカを食べる生き物もいる

屋外でメダカ飼育をしていると、様々な生き物が侵入する可能性もあります。

特に注意したいのがトンボの幼虫でもあるヤゴ。メダカの天敵として真っ先に名前が挙がる生き物で、しかもトンボはどこにでもいるのでヤゴも必然的に侵入する可能性は高くなります。

小型のヤゴの場合、大人のメダカは大丈夫でも稚魚であれば食べられてしまいますし、大きめのヤゴであれば大人のメダカでも食べられますし、最悪メダカが全滅する可能性もあります。ヤゴは一度侵入すると底砂と同化して見つけづらいので、トンボを見かけた時点で注意を払いましょう。

鳥や鳥のフンにも注意

鳥がメダカビオトープにきて水面付近のメダカを捕食する可能性もあります。また、捕食はされないにしても、鳥が水をかき回すことでメダカにストレスがかかることもあります。

加えてビオトープの水に鳥のフンが入り、。水質の急変や悪化につながる可能性もあります。鳥やその他天敵の対策としてネットを設置したり、可能であればフンも取り除きましょう。

結論:メダカとの長い付き合いを始めるために

メダカの寿命を劇的に延ばす「守りの飼育術」に、裏技はありません。

- バクテリアの住処を守ること

- エサの与えすぎに注意

- 日光浴と観察でメダカ自身の免疫力を高めること

- 屋外では天敵の侵入に注意

これらを守ることは、そのままメダカの「命の余裕」に直結します。そして、専門的な知識以上にあなたを助けるのは、日々のわずかな変化に気づける「観察する目」です。

あなたのメダカのヒレは元気に開いていますか? その小さなサインに応え続けることが、メダカとの穏やかで長い付き合いにつながります。

]]> メダカ飼育において照明は、単なる見た目の演出だけでなく、水草の育成や生体の健康にも影響する重要な要素です。特に近年は、明るさを自由に調節できるLEDライトへの関心が高まっています。 今回紹介している「Lmpyfアクアリウ ... ]]>

メダカ飼育において照明は、単なる見た目の演出だけでなく、水草の育成や生体の健康にも影響する重要な要素です。特に近年は、明るさを自由に調節できるLEDライトへの関心が高まっています。 今回紹介している「Lmpyfアクアリウ ... ]]>

メダカ飼育において照明は、単なる見た目の演出だけでなく、水草の育成や生体の健康にも影響する重要な要素です。特に近年は、明るさを自由に調節できるLEDライトへの関心が高まっています。

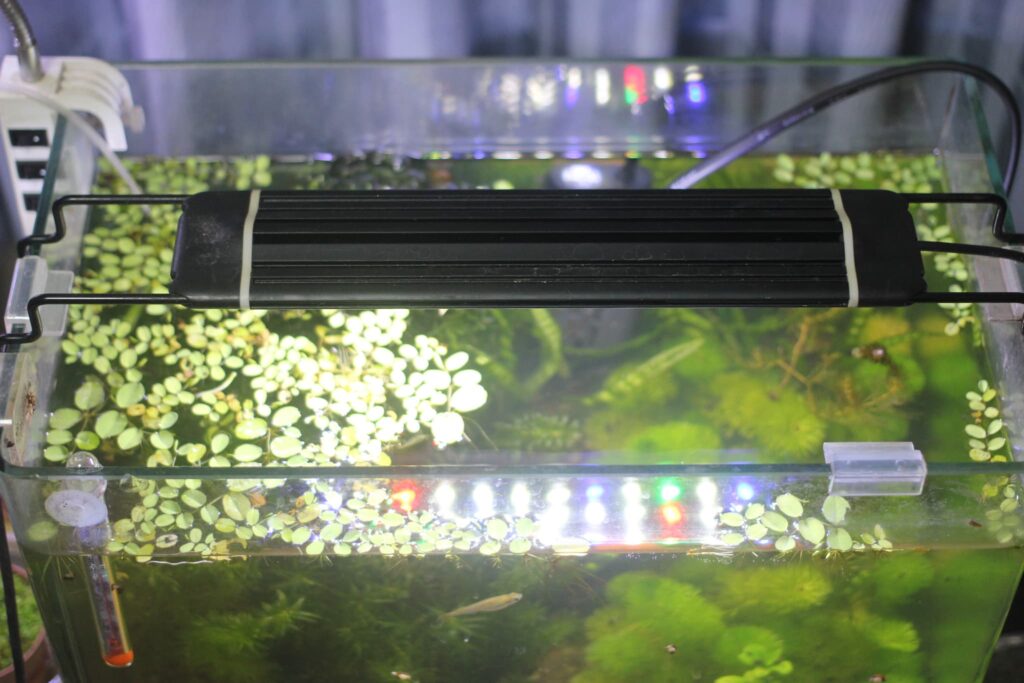

今回紹介している「Lmpyfアクアリウムライト」は明るさや色の調整ができる機能を備えています。また、30〜48cm水槽に対応する実用性の高いLED照明として評価されています。うちにも3つのメダカ水槽がありますが、その中でもメインの水槽で5年ほど使っています。

本記事では、Lmpyfアクアリウムライトの機能や使用感、メリット・デメリットを体系的に解説します。

機能・特徴|Lmpyfアクアリウムライトのスペック解説

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 商品名 | Lmpyf アクアリウムライト |

| 対応水槽サイズ | 30〜48cm |

| 消費電力 | 12W |

| LED数 | 24灯 |

| 光色 | 4色 (白・緑・青・赤) |

| 明るさ調節 | 10段階 |

| 設置方式 | スライド式 |

| 価格 (Amazon) | 4,388円 |

対応水槽サイズは30〜48cmで、中型の家庭用水槽に適合します。LEDは12W出力で、メダカ飼育および水草育成に十分な光量を確保しています。さらに、白色・青色・赤色の3色切替機能を搭載し、水槽の演出や生体環境に応じた光色設定が可能です。

色や明るさを調節することで、水槽の雰囲気も変えることができ、オシャレな雰囲気も楽しめます。

Lmpyfアクアリウムライトのメリット|評価されているポイント

状況に合わせて明るさを変えられる

Lmpyfアクアリウムライトは調光機能がついているので、状況に応じて水槽内の明るさを変えることができます。

色を切り替えて雰囲気も変えられる

色の切り替えも可能で、「白・緑」「赤・青」の2種類の組み合わせて光量を調節することで雰囲気を変えることができます。

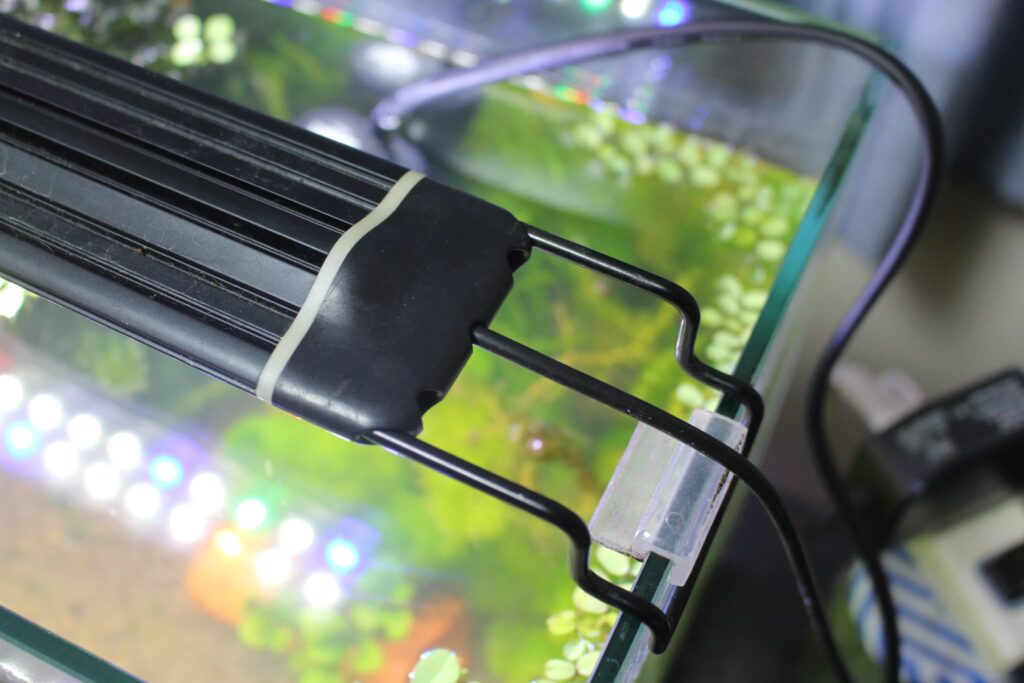

スライド式で幅を調整して幅広い水槽に使える

Lmpyfアクアリウムライトは水槽のふちに引っ掛ける部分をスライドさせることで幅を調整することできます。

そのため30~48㎝と幅広い水槽に使えます。安定性もあるため水中に落としてしまうことも少ないです。

タイマーがついているので消し忘れの心配もない

Lmpyfアクアリウムライトの大きな特徴の一つ「タイマー機能」。6時間、10時間、12時間と3種類から選べます。

6時間なら赤、10時間なら緑、12時間なら青と時間ごとに点灯の色も変わるのでわかりやすいです。

Lmpyfアクアリウムライトの注意点

5年くらいLmpyfアクアリウムライトを使ってきましたが、今のところ目立ったデメリットはないように感じます。

しいて言えば、照明の裏の部分が熱くなるので点灯中は触れないようにやけどに注意といったところです。

耐久性を不安視する口コミも見られましたが、うちでも5年使っていますし、水中や床に落としたりしない限りは問題ないです。

他の照明との違い

Lmpyfアクアリウムライトを含め、今うちのメダカ水槽で使っている照明3つを比較・表にしました。

| 項目 | Lmpyf アクアリウムライト | GEXクリアLED エコリオ アーム カラー | 水作スマートLEDライト A220 BR |

|---|---|---|---|

| 調光機能 | |||

| 光色切替 | |||

| 対応する 水槽の大きさ | 30~48㎝ | 40㎝以下 | 23~36㎝ |

| 価格 (Amazon) | 4,388円 | 1,970円 | 2,980円 |

Lmpyfアクアリウムライトは特に調光機能や色の切り替えができる点で、水槽の見た目・雰囲気を変えられる点が良いですね。水槽におしゃれさを求める人にはオススメ。

よくある質問

- メダカ飼育に本当に十分な明るさがありますか?

- 12W出力のLEDは、一般的なメダカ水槽であれば十分な光量を確保できます。特に調光機能により、環境に応じた最適な明るさを設定できます。強い光が必要なタイプの水草でも明るさを上げることで対応できます。

- 水草育成にも使えますか?

- はい。光量と色温度のバランスが取れているため、初心者向けの水草であれば問題なく育成可能です。

- 調光機能はどの程度細かく調節できますか?

- 10段階の調節が可能です。

- 長期間使用しても問題ありませんか?

- 水中や床に落とすなどのアクシデントがなければ長期間の使用も可能です。うちの水槽でも2026年2月時点で5年使っていますし機能上の問題もありません。

まとめ|色や明るさを調節できるメダカ照明を求める人に最適な選択肢

Lmpyfアクアリウムライトは調光機能・色の切替といった機能から初心者もそうですがある程度メダカ飼育に慣れてきた中級者にも適しています。

特に、「少し本格的な照明を導入したいが、高額な機材は避けたい」という層にとって、有力な選択肢となるでしょう。

メダカ飼育のクオリティを一段階引き上げたい場合、Lmpyfアクアリウムライトは十分検討に値するLED照明と言えます。

メダカ飼育における照明の役割やほかの種類の照明はコチラの記事でも解説しています。

メダカ飼育において照明は、単なる鑑賞性の向上だけでなく、生体の健康や水槽環境の安定にも影響を与える重要な要素です。特にメダカ初心者やライトユーザーにとっては、「高性能すぎる照明」よりも、扱いやすくコストパフォーマンスの高 ... ]]>

メダカ飼育において照明は、単なる鑑賞性の向上だけでなく、生体の健康や水槽環境の安定にも影響を与える重要な要素です。特にメダカ初心者やライトユーザーにとっては、「高性能すぎる照明」よりも、扱いやすくコストパフォーマンスの高 ... ]]>

メダカ飼育において照明は、単なる鑑賞性の向上だけでなく、生体の健康や水槽環境の安定にも影響を与える重要な要素です。特にメダカ初心者やライトユーザーにとっては、「高性能すぎる照明」よりも、扱いやすくコストパフォーマンスの高い製品が求められます。

今回紹介する、水作スマートLEDライトA220は僕が2013年にメダカ飼育を始めた頃から使っている、まさに初心者のころから使ってきたライトです。今回の記事では、水作スマートLEDライトA220の実際の使用感をもとに、メリット・デメリット、機能、向いている人まで詳しく解説しています。

水作スマートLEDライトA220の機能・特徴

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| メーカー | 水作 |

| 製品名 | スマートLEDライト A220 |

| 対応水槽サイズ | 幅23〜36cm水槽 |

| 対応水槽タイプ | フレーム付き水槽対応 |

| 本体サイズ | 約 幅22.0cm × 奥行3.2cm × 厚さ1.0cm |

| 色 | 白単色 |

| 調光機能 | なし |

| 明るさ | 560lm(ルーメン) |

水作スマートLEDライトA220は、シンプルな設計と実用性を重視したLED照明です。特にメダカ飼育や小型水槽向けに設計されており、初心者でも扱いやすい仕様となっています。

主な特徴の一つが、省電力設計です。LED光源を採用しているため、消費電力を抑えながら安定した明るさを確保できます。長時間点灯する水槽照明において、電気代を抑えられる点は大きなメリットです。

また、アーム式の取り付け構造により、さまざまな水槽サイズに対応できます。水槽の縁に固定するだけで設置できるため、設置自由度が高く、レイアウト変更にも柔軟に対応可能です。

さらに、白色LEDを中心とした光色により、水槽全体を自然な色合いで照らします。メダカの体色や水草の緑が美しく見えるため、鑑賞性の向上にも寄与します。

水作スマートLEDライトA220のメリット

設置が簡単

水作スマートLEDライトA220の設置は水槽のふちに引っ掛けてネジを締めるだけで大丈夫です。特に他に作業とかは必要ないので手早く水槽に装着、照明として使用できます。

シンプルで扱いやすい

先述の取り付けもそうですが、スイッチもオンオフだけの非常にシンプルなものです。

水作スマートLEDライトA220は光量の調節や調光機能がないため、特に中級者以上だと機能面で物足りなさを感じる場合もありますが、逆に初心者からすればすぐに使える点ではこれで良いですね。

省電力なので電気代を抑えられる

水作スマートLEDライトA220はLEDライトのため消費電力は最低限に抑えられています。そのため毎日使用しても電気代にはさほど影響はありません。

最近は水槽の照明はLEDが多いですが、照明は毎日それなりの時間使うものなのでなるべく電気代に影響がないようにしたいところですね。

水作スマートLEDライトA220のデメリット・注意点

大きい水槽だと明るさが足りない

水作スマートLEDライトA220は23~36㎝に対応とされています。当然ながらこの範囲から出て40㎝以上の水槽となると明るさが不足しますが、うちで使っている35㎝の水槽でも対応の範囲内とはいえ少し明るさ不足と感じるところはありました。

厳密には20~30㎝の水槽あたりの小型の水槽でより力を発揮しそうです。

明るさの調節ができない

スイッチがシンプルですが、明るさの調節や色の切り替えなどはできません。そのため、水槽の見た目の華やかさには欠ける部分もあります。水槽の景観などにもこだわる人には物足りなく感じるかもしれません。

ただ、メダカ飼育初心者、シンプルに飼育するスタンスな人にとってはあまり気になるポイントでもないです。

また、色に関しては同系統の水作スマートLEDライトA220 BRが白青っぽいと青の2色の光なので、色が欲しい方はBRの購入をオススメします。

Amazonや楽天で水作スマートLEDライトA220 「BL」と表記されてるものもありますが同じもののようです。

寿命はもって10年くらい?

水作スマートLEDライトA220は2014年ごろから使っていましたが、7,8年たったあたりで明るさが弱まった感があったり、よく見たら半分くらいのLEDが点灯しなくなっていました。

LEDなので長寿命とはされていますが、もって10年前後が寿命の目安かもしれません。

うちの場合は、1日12時間以上つける日も多いので、1日10時間など点灯時間を少し抑えれば寿命は多少は延びるかも。

GEXクリアLEDエコリオアームカラーとの比較

同じ初心者向けの水槽としてうちではGEXクリアLEDエコリオアームカラーも使っています。どちらも初心者向けでシンプルな点は共通しています。以下は2つを比較した表です。

| 項目 | 水作スマートLEDライトA220 | GEXクリアLEDエコリオアームカラー |

|---|---|---|

| 対応水槽サイズ | 23~36㎝ | 40㎝以下 |

| 定格消費電力 | 7W | 3.3W |

| 本体サイズ | 長さ22.0cm × 幅3.2cm × 厚さ1.0cm | 長さ22㎝×幅3.4㎝×厚さ1㎝ |

| 照明の色 | 白単色 | 白・青・赤の3色 |

| 値段 (Amazon) | 4,180円 | 1,970円 |

明るさなら水作スマートLEDライトA220、色の多彩さやコンパクトさで言うとGEXクリアLEDエコリオアームカラーといったところですね。

よくある質問

- メダカ飼育に十分な明るさはありますか?

- . 一般的なメダカ飼育には十分な明るさがあります。ただし、高光量を必要とする水草を育てる場合は、より高出力の照明が適しています。

- 初心者でも設置できますか?

- はい、可能です。ネジを回すだけで水槽に固定できます。工具や専門知識は不要です。

- 電気代は高くなりますか?

- LED光源を採用しているため、消費電力は比較的低く抑えられています。長時間使用しても、電気代の負担は小さいです。

- 水草水槽にも使えますか?

- 使用可能ですが、本格的な水草育成には光量不足となる場合があります。光量の調節や赤や青などの色のついた照明も使うと良いでしょう。

水作スマートLEDライトA220のオススメする人・しない人

オススメな人

水作 スマート LEDライトは、以下のような人に特にオススメです。

- メダカ飼育を始めたばかりの初心者

- シンプルで扱いやすい照明を求めている人

- 低コストで水槽環境を改善したい人

- 小型水槽を使用している人

シンプルなつくり、機能なのでメダカ飼育初心者に向いています。初心者が低コストで手軽に水槽用の照明を導入したいとき場合には水作スマートLEDライトA220を強くオススメします。

オススメではない人

一方で、以下のような人には不向きな場合があります。

- 高光量の照明を必要とする水草水槽を運用している人

- 調光機能やタイマー機能を重視する人

- デザイン性や高級感を重視する人

シンプルなつくり、機能は初心者には手軽な一方で、中級者以上などメダカ飼育に慣れてくると物足りなさを感じるかもしれません。

水草などにこだわりがある方、メダカ飼育をワンランクアップさせたい方はより本格的な水槽を導入しても良いですね。

メダカ飼育初心者が使えるシンプルな照明

水作スマートLEDライトA220は、メダカ飼育に必要十分な性能を備えた、コストパフォーマンスに優れたLED照明です。

シンプルな設計と扱いやすさにより、初心者からライトユーザーまで幅広く支持されています。

一方で、機能面や光量に限界があるため、本格的な水草育成や高度な環境制御を求める場合には、上位モデルの検討が必要となります。

「高性能すぎる照明は不要だが、最低限の品質は欲しい」というニーズに対して、水作 スマート LEDライトは非常に合理的な選択肢と言えるでしょう。

メダカ水槽を明るく、より魅力的な空間にしたい方は、導入を検討する価値のある製品です。

メダカ飼育における照明の役割、他の照明については以下の記事で解説・紹介しています。

メダカ飼育において、照明は見た目だけでなく生育環境にも影響する重要な要素です。 今回紹介する「GEXクリアLEDエコリオアームカラー」は、シンプルな設計と扱いやすさを兼ね備えたLED照明として、初心者から中級者まで幅広く ... ]]>

メダカ飼育において、照明は見た目だけでなく生育環境にも影響する重要な要素です。 今回紹介する「GEXクリアLEDエコリオアームカラー」は、シンプルな設計と扱いやすさを兼ね備えたLED照明として、初心者から中級者まで幅広く ... ]]>

メダカ飼育において、照明は見た目だけでなく生育環境にも影響する重要な要素です。

今回紹介する「GEXクリアLEDエコリオアームカラー」は、シンプルな設計と扱いやすさを兼ね備えたLED照明として、初心者から中級者まで幅広く支持されています。

本記事では、実際の使用感をもとに、メリット・デメリット、機能、向いている人までを体系的に解説します。

今回紹介しているGEXクリアLEDエコリオアームカラーはメーカーの出荷が終了しています。Amazonや楽天で在庫を注文するか類似品をご購入ください。

GEXクリアLEDエコリオアームカラーの機能・特徴

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対応水槽サイズ | サイズの記載はないですが「小型水槽向け」とされています |

| 定格消費電力 | 3.3W |

| 本体サイズ | 長さ220×幅34×高さ10mm |

| 照明の色 | ホワイト・ブルー・レッドの3色 |

| 設置方式 | クリップ式(フレキシブルアーム) |

GEXクリアLEDエコリオアームカラーの最大の特徴は、シンプルながら実用性を重視した設計です。LED光源を採用しているため、長寿命かつ低消費電力を実現しています。LEDの特性上、日常的に使用しても電気代を抑えられ、長寿命でうちの水槽でも10年ほど使い続けています

軽量設計で水槽への設置が容易な点も特徴です。工具不要で取り付け可能です。

GEXクリアLEDエコリオアームカラーのメリット・良い口コミ

シンプルで使いやすい

使っていて感じるのは「使いやすさ」です。設置も水槽のふちにネジで止めるだけ。簡単に設置できるので初心者でもすぐに使えます。

下記の画像のようなフレームレスの水槽でないと止められない点に注意。

またライトの点灯もスイッチ一つで済むので特に迷うこともありません。

スイッチが3つあり、上から「白」「青」「赤」と色ごとに分かれていますが、特にこだわりがなければ、全部一緒にオンオフにしても問題ないです。

LEDのため長期間使える

LED特有の省電力性能により、長時間点灯しても電気代が抑えられる点が良いです。また、LED自体の寿命が長いため数年以上にわたる長期の使用が可能です。

うちでも2014年から10年以上使用しており今でも現役で使用しています。

フレキシブルアームで角度の調節も簡単

ライトのアームの部分はフレキシブルアームとなっているため、細かく角度を調節できます。

置き場所などに応じて照明の位置や当て方を変えましょう

GEXLEDエコリオアームカラーのデメリット・注意点

明るさが足りない(と感じる場合もある)

LEDなのでそれなりの明るさはありますが、大きい水槽や強い光量が必要な水草がある水槽においては光量不足を指摘する声もあります。水槽サイズが大きいほど必要な光量も強くなるため水槽に合わせて照明を選ぶ必要があります。

今回紹介している、GEXLED エコリオアームカラーは23~36㎝水槽向けのものなのでこの大きさであれば問題なく使えますが、30㎝水槽くらいになると少し明るさが物足りないと感じるかもしれません。

なお強い光が必要な水草としてはたとえばグロッソスティグマやキューバパールグラス、ロタラなどがあります。これらの水草は育成に少しコツがいるので、メダカ飼育初心者であれば、アナカリスやマツモなどの定番の水草を入れておけば、さほど気にする必要はありません。

グロッソスティグマはうちにもありますが屋外で日当たりの良いところや室内でも強めの証明の下で育てています。

調光機能がない

GEXクリアLEDエコリオアームカラーはスイッチのオンオフのみで、明るさの調節をすることはできません。

特に水草にこだわる方や強めの光が必要な水草がある場合は、光の強さが足りない可能性もあります。うちの水槽ではメインの水槽で調光機能の付いた下記の照明を使用しています。こちらは明るさを10段階で証明でき、一番明るい設定では今回紹介していると比べても光が強いです。

そのため中級者以上やこだわりのある人にとっては物足りなく感じる場面もありますが、メダカ飼育初心者や水草もアナカリスやマツモなどの定番種のみの場合はそこまで気にしなくても大丈夫です。

よくある質問

- メダカ飼育に本当に十分な明るさがありますか?

- A. 一般的な小〜中型水槽であれば、十分な明るさを確保できます。特に観賞目的のメダカ飼育であれば問題ありません。メダカ 照明 LEDとしては標準的な性能です。

- 水草育成にも使えますか?

- 低〜中光量を必要とする水草であれば使用可能です。ただし、高光量を必要とする水草には別の高性能LEDが適しています。

- 電気代はどのくらいですか?

- LEDのため消費電力は非常に低く、長時間使用しても電気代はほとんど気にならないレベルです。

まとめ

GEXクリアLEDエコリオアームカラーは、コストパフォーマンスと使いやすさを重視したLED照明です。特に、コンパクトで省電力なメダカ水槽のLED照明を探している人にとって、非常にバランスの取れた選択肢といえます。

一方で、光量調整や高出力を求める人には不向きな側面もあります。しかし、初心者や家庭用水槽での使用には十分な性能を備えており、メダカ飼育の導入照明としては非常に優秀な製品です。

水槽を明るく、より美しく演出したい人にとって、GEXクリアLEDエコリオアームカラーは有力な選択肢となるでしょう。

売り切れの場合はコチラ。見た目やスペックなどが近いです。

メダカ飼育における照明の役割は他の証明については以下の記事で解説しています。

メダカ飼育において、水質の安定や景観づくりに直結する重要な要素が「底砂(底床)」です。 中でも今回紹介する田砂は自然環境に近い見た目と、水槽内のバクテリア定着を助ける性質を持つとされ、ナチュラル志向の飼育者から支持されて ... ]]>

メダカ飼育において、水質の安定や景観づくりに直結する重要な要素が「底砂(底床)」です。 中でも今回紹介する田砂は自然環境に近い見た目と、水槽内のバクテリア定着を助ける性質を持つとされ、ナチュラル志向の飼育者から支持されて ... ]]>

メダカ飼育において、水質の安定や景観づくりに直結する重要な要素が「底砂(底床)」です。

中でも今回紹介する田砂は自然環境に近い見た目と、水槽内のバクテリア定着を助ける性質を持つとされ、ナチュラル志向の飼育者から支持されています。

今回の記事では、田砂の特徴やメリット・デメリットを整理し、導入すべきかどうかを客観的に解説します。

田砂の機能・特徴

| 項目 | 評価・コメント |

|---|---|

| 粒の形状 | |

| 見た目(景観性) | |

| メダカとの相性 | |

| 水草との相性 | |

| 微生物の定着 | |

| 水質への影響 | |

| コケ発生率 | |

| 耐久性 |

田砂の最大の特徴は、自然の田んぼに近い粒径と見た目です。細かな粒が多いため表面積が広く、ろ過バクテリアが付着しやすいとされています。また、極端な水質変化を起こしにくく、メダカ飼育に適した性質を持ちます。田砂は、見た目と機能性を両立した底砂として位置づけられます。

田砂のメリット

水槽が自然な雰囲気になった

田砂は自然界にある砂を使っているため、導入するだけで水槽内の自然な雰囲気になりやすいです。

干渉性、特に自然に近い雰囲気の水槽を作りたい人には田砂はうってつけです。

ドジョウが田砂に潜る

メダカと混泳できる生体の一つにシマドジョウなどのドジョウ類がいます。ドジョウは地面にもぐる習性がありますが、特に田砂は粒が小さいのもあってドジョウが潜りやすいです。

ソイルでも潜ることは可能ですが、ドジョウも飼育している方は田砂が一番ドジョウにとっては潜りやすそうです。

耐久性がある

たとえばソイルは水草と相性が良かったり、水質浄化の効果がありますがデメリットとして長期の使用で粒の形が崩れることがあります。そのためソイルは半年から1年で交換することを推奨されています。

その点田砂は粒の形が崩れることがないので一度導入すれば長期的な使用が可能です。実際うちのメダカ水槽も2014年から10年以上にわたって田砂を使い続けていますがなんの問題もありません。もちろんゴミを吸い出すなどの定期的な掃除をするに越したことはないですが、一度使えば半永久的に使えるくらい耐久性があります。

田砂のデメリット・注意点

水換え時に吸い込まれやすい

田砂は粒が小さく軽いことから水換え時に水をホースで吸い出そうとすると田砂も一緒に吸い出されることもあります。水換え時のホースの吸い込みの強さなどを上手く調節しましょう。ホースによっては排水の強さを調節することで砂などは排出されないようにもできるので、水換え時のホースは水量の調節ができるものが望ましいです。

ちなみにうちの水槽ではプロホースエクストラを使っています。吸い出す力の調整もできるので、ちゃんと扱えば田砂もそこまで吸いこまれません。

導入時に水が濁ることもある・洗浄が必要

そのまま入れると水槽の水が白く濁ってしまうことがあるためです。田砂は水槽に入れる前に水洗いするのがオススメです。濁り自体にメダカへの被害はありませんが、鑑賞性が損なわれたり濁りが取れるまで時間がかかるので、特に水槽の景観を重視する人は事前に水洗いしてから田砂を水槽に入れましょう。

また、水洗いの際は田砂で手を切らないように念のためゴム手袋などをしておくのがオススメです。

田砂とソイルの比較表

田砂のほかにメダカ飼育でよく用いられる底砂がソイル。ソイルもメダカ飼育においては有効ですが用途が田砂とは微妙に異なります。メダカ飼育においてはどちらも優れているので、飼育スタイルやお好みに合わせて使い分けましょう。

| 項目 | 田砂 | ソイル |

|---|---|---|

| 粒の形状 | ||

| 見た目(景観性) | ||

| メダカとの相性 | ||

| 水草との相性 | ||

| 微生物の定着 | ||

| 水質への影響 | ||

| コケ発生率 | ||

| 耐久性 |

田砂がオススメな人

ソイルの場合はソイル自体に栄養分が含まれることもあり、その場合は水質に影響が多少出たりコケが発生しやすくなることがあり、扱いに多少コツがいる場合もあります。

その点、田砂は水質にへの影響もほとんどなく扱いも楽です。特に見た目が自然の雰囲気を出しやすいので自然環境の再現や鑑賞性を重視する方に適しています。

一方で水草によっては肥料が必須の種類もあり、その場合は栄養分を含んだソイルが望ましい場合もあります。基本的には初心者は田砂、少しこだわる人はソイルといったところです。

よくある質問

- 水草との相性は良いですか?

- 根を張る水草との相性は良好ですが、肥料分は少ないため追肥が必要な場合があります。

- 田砂はメダカに悪影響はありませんか?

- 適切に洗浄し使用すれば、メダカに悪影響はありません。むしろ自然環境に近いため、落ち着いて泳ぐ様子が見られます。

- 田砂は水草育成に向いていますか?

- 肥料が必須の水草は別途肥料の転嫁が必要ですが、アナカリスやマツモ、カボンバといった定番の水草は問題なく育ちます。

- 田砂の掃除方法は?

- ホースで水換え(排水)の際に田砂を少しかき回すようにすると田砂の中にたまったゴミなども一緒に排出できます。

自然に近い雰囲気をお求めの方は田砂がオススメ

田砂は、自然な見た目と水質安定を重視する飼育者にとって魅力的な底砂です。

耐久性も高いので一度導入すれば数年から10年以上にわたっての使用も可能です。

水質に影響がほとんどない点ではメダカ飼育初心者でも扱いやすい底砂なので、メダカ水槽を立ち上げる際は万能な底砂の第一候補としてオススメします。

メダカ飼育に使える底砂を以下の記事でまとめて紹介しています。

メダカ飼育において水温管理は生存率や産卵状況を左右する極めて重要な要素です。特に屋内外の温度差が出やすい季節には、正確な水温把握が欠かせません。 今回紹介する「エヴァリスきっちり計れる水温計」は、キスゴムで水槽の壁面に取 ... ]]>

メダカ飼育において水温管理は生存率や産卵状況を左右する極めて重要な要素です。特に屋内外の温度差が出やすい季節には、正確な水温把握が欠かせません。 今回紹介する「エヴァリスきっちり計れる水温計」は、キスゴムで水槽の壁面に取 ... ]]>

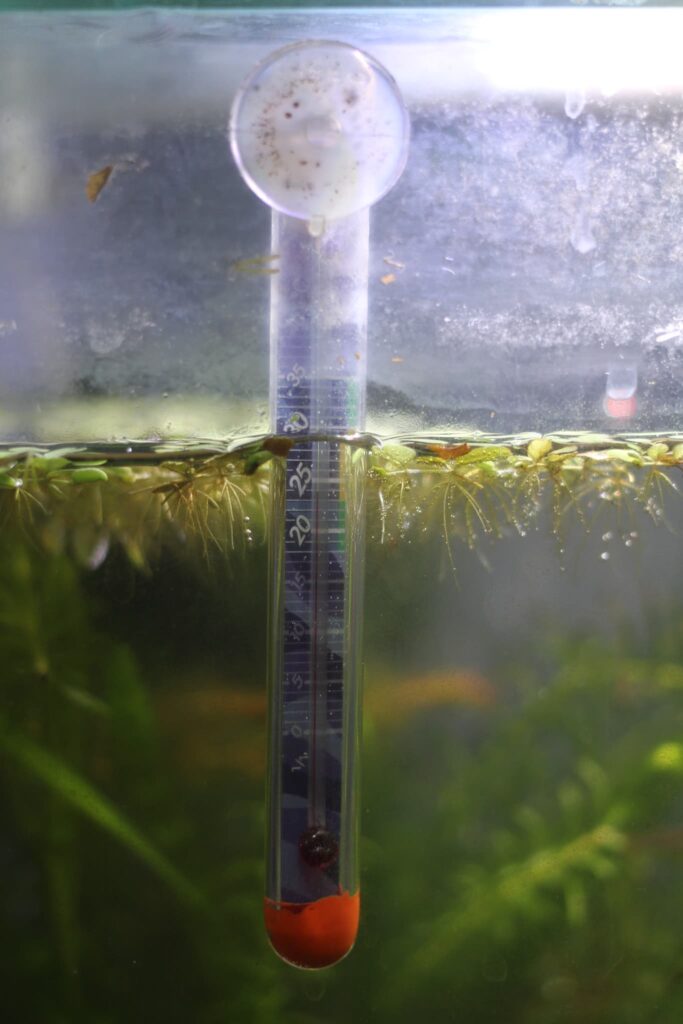

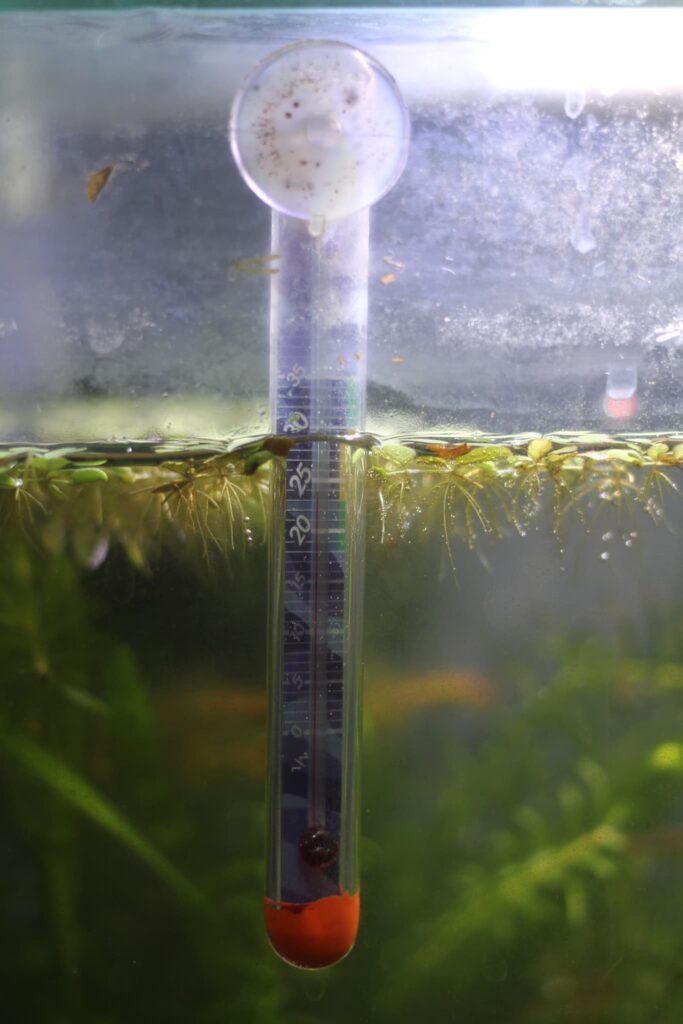

メダカ飼育において水温管理は生存率や産卵状況を左右する極めて重要な要素です。特に屋内外の温度差が出やすい季節には、正確な水温把握が欠かせません。

今回紹介する「エヴァリスきっちり計れる水温計」は、キスゴムで水槽の壁面に取り付けるシンプルなもので、メダカ飼育においても最もスタンダード・オーソドックスなタイプの水温計です。

今回の記事では、メダカの水温管理の視点から、特徴や使用感を詳しく解説しています。

エヴァレス水温計の機能・特徴

エヴァリス きっちり計れる水温計は、アナログ式ガラス水温計を採用しており、±1℃以内の精度で水温を測定できます。吸盤(キスゴム)で水槽内に固定できるため、設置も簡単です。

また、メダカ飼育に適した水温帯(20〜28℃)が把握しやすい目盛り設計となっており、初心者でも直感的に水温管理が行えます。

エヴァリスきっちり計れる水温計のメリット

安価だけどちゃんと水温が計れる

本製品はメダカ飼育で重要な温度帯を把握するのに十分な精度があります。特に「異常な水温変化」に気づく用途には適しています。

数ある水温計の中でも安価な部類にありながらメダカ飼育としては十分な制度なのでコスパが良いですね。

丈夫で長く使える

実はうちのメダカ水槽では2013年にメダカ飼育を開始してからずっとこの水温計を使い続けています。少し塗装がはがれるなどはありますが、12年以上水温計としての機能は衰えていません。

ガラス製なので落とさないように気を付けなければいけませんが、水中で使用している分には破損することはめったにないので、安くて丈夫というのは非常に魅力的です。

シンプル構造ならではの安心感があり、電池不要なので手軽に使える点も良いです。

エヴァリスきっちり計れる水温計のデメリット

瞬時の数値把握はしづらい・見づらいときがある

はデジタル式と比べると瞬時の数値の把握がやや劣る点です。近くでじっくり見ないと正確な水温がわかりづらい部分はあります。また、置き場所によっては見づらく感じることもあります。

そのため、設置場所などには気を付けましょう。

とはいえ精度の観点で言えば、日常的なメダカの水温管理には十分な性能といえます。

数年使うとキスゴムの吸着力に不安が出てくる

元々黒いキスゴムがついているためキスゴムを水槽の壁面につけて使用します。ただキスゴムを壁につける際につけ方によっては上手くつかなかったり、数年以上使っていると吸着力が落ちてくることもあります。

水温計の精度は問題ないですが、キスゴムが不安な人はキスゴムだけ買い替えて新しいものに付け替えることも可能です。

キスゴムを新しくすれば吸着力が戻るので、吸着力に不安が出てきたら買い替えましょう。

デジタル水温計との比較

エヴァリスきっちり計れる水温計はいわゆるアナログの水温計に分類されますが、それに対しデジタルの水温計もあります。

以下の表ではGEXクリア液晶デジタル水温計を例にデジタル水温計との比較をまとめました。

| 項目 | エヴァリス きっちり計れる水温計 | GEXクリア液晶デジタル水温計 |

|---|---|---|

| タイプ | アナログ(水銀・ガラス) | デジタル(液晶表示) |

| 設置場所 | 水槽内 | 水槽外(ガラスに貼る) |

| 測定精度 | ±0.5℃(高精度) | ±1.5℃(やや粗い) |

| 測定範囲 | 0〜40℃ | 10〜40℃ |

| 見やすさ | ||

| デザイン性 | ||

| 正確性の信頼感 | ||

| 取り付けやすさ | ||

| メンテナンス性 | ||

| 耐久性 | ||

| 電源 | 不要 | ボタン電池(LR44) |

| 価格帯 |

よくある質問

- 屋外のメダカ容器でも使えますか?

- 屋外で良く用いられる睡蓮鉢を使う場合は室内のガラス水槽と違い横からの観察ができず、使いづらいと思われます。そのため基本的には室内水槽と向けと考えてください。

- メダカに適した水温管理に本当に十分ですか?

- 本製品はメダカ飼育で重要な温度帯を把握するのに十分な精度があります。0.1℃単位の精密な温度管理が必要な場合はより精密・高価な水温計の方が良いですが、趣味レベルのメダカ飼育であれば特に問題ありません。

- どのくらいの範囲の水温を測定できますか?

- 0℃~40℃まで測定できます。メダカはもちろん金魚やグッピーなど観賞魚全般に適しています。

- デジタル水温計よりアナログの水温計の方が良い?

- デジタルの場合は電池が必須のため、電池の準備やまれにある誤作動に注意する必要があります。その点アナログの水温計はこれらの心配がなく長期的に使用できます。

手軽に水温を測りたい人にエヴァリスきっちり計れる水温計はオススメ

「エヴァリスきっちり計れる水温計」は、メダカ水槽の水温を正確かつ手軽に管理したい方に適した定番アイテムです。派手な機能はありませんが、シンプルで壊れにくく、日々の水温チェックを確実に行えます。

水温管理を徹底することで、メダカ飼育はより効率的で安定したものになります。初めて水温計を導入する方、メダカ飼育初心者にも、自信を持ってオススメできる製品です。

メダカと水温の関係性やほかの種類の水温計配下の記事で紹介、解説しています。

メダカ水槽を管理していると、どうしても気になるのが水槽のコケ取りの問題です。ガラス面に付着したコケは見た目を損なうだけでなく、メダカの観察もしづらくなります。 そんな中で最近使ってみたアイテムがニッソーの「コケ取りペーパ ... ]]>

メダカ水槽を管理していると、どうしても気になるのが水槽のコケ取りの問題です。ガラス面に付着したコケは見た目を損なうだけでなく、メダカの観察もしづらくなります。 そんな中で最近使ってみたアイテムがニッソーの「コケ取りペーパ ... ]]>

メダカ水槽を管理していると、どうしても気になるのが水槽のコケ取りの問題です。ガラス面に付着したコケは見た目を損なうだけでなく、メダカの観察もしづらくなります。

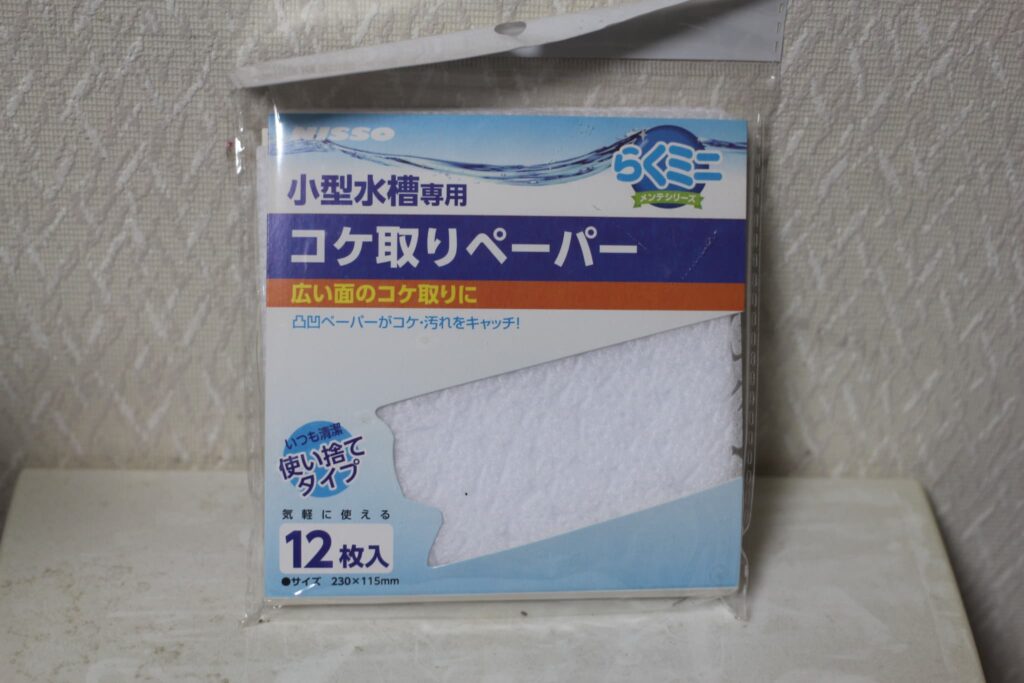

そんな中で最近使ってみたアイテムがニッソーの「コケ取りペーパー」。手軽さと使いやすさを重視したコケ取りアイテムです。初心者でも簡単にコケ除去ができる点が特徴です。

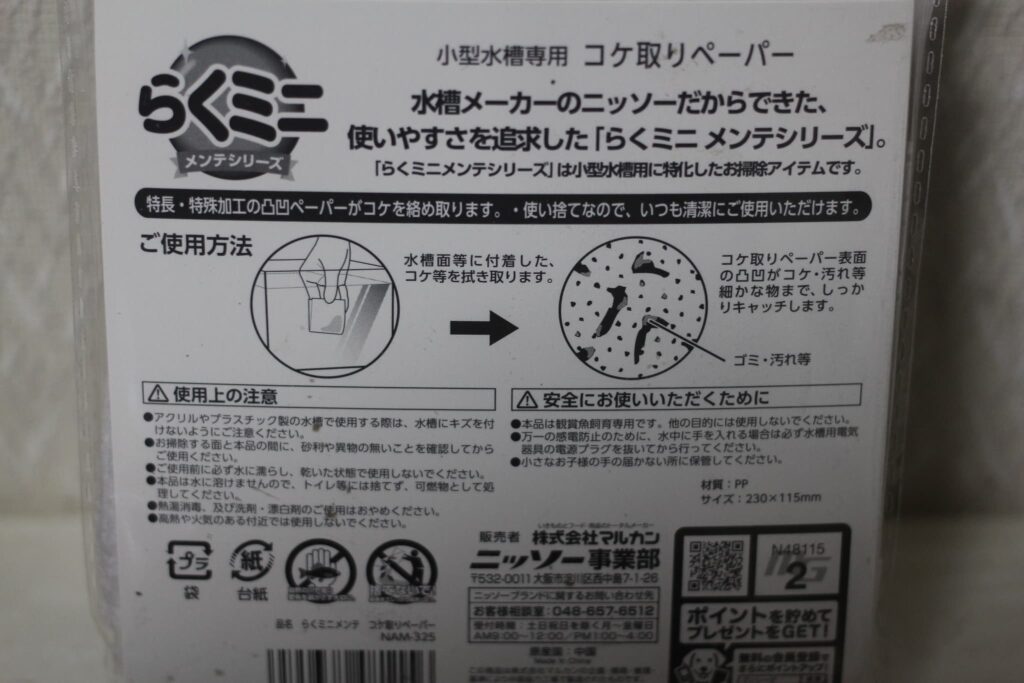

コケ取りペーパーの機能・特徴

ニッソー らくミニメンテ コケ取りペーパーは、12枚入りの使い切りタイプです。洗剤や薬品を使用せず、物理的にコケを除去する設計のため、水質変化のリスクを抑えられます。

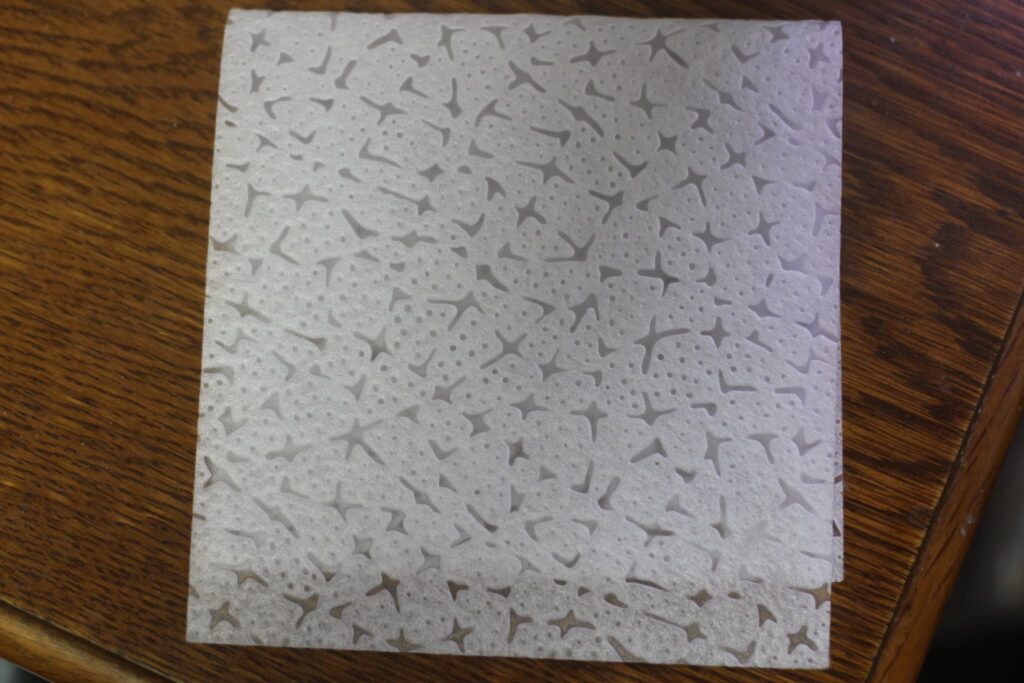

表面が微妙にデコボコしているため、コケや汚れを落としやすいです。

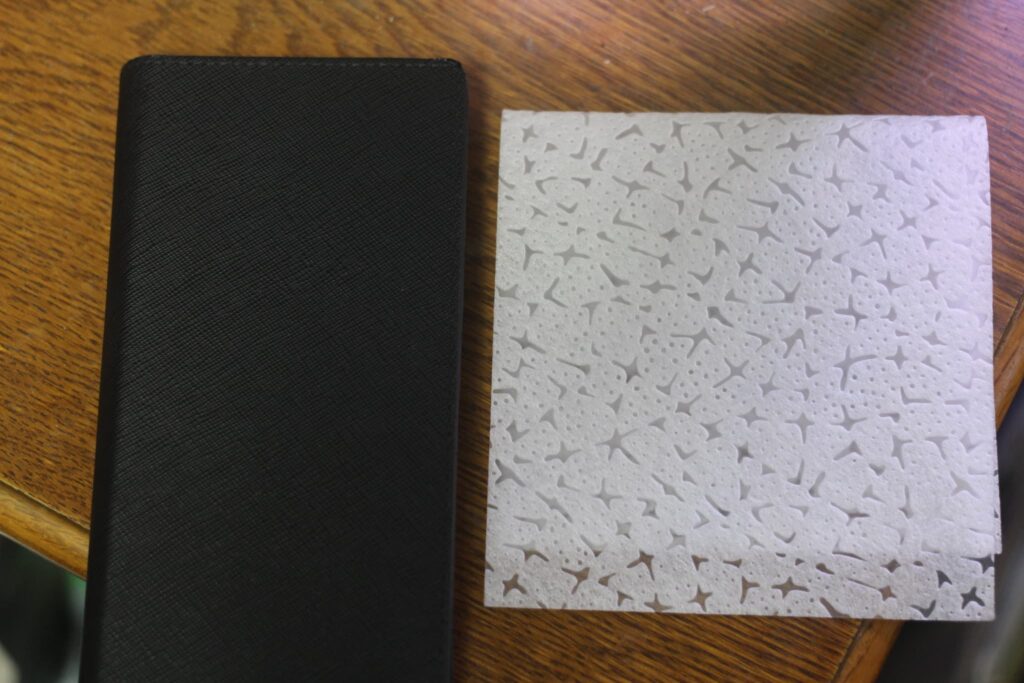

また、薄くて扱いやすく、細かい部分にもフィットしやすい点が特徴。日常的なメンテナンス向けのコケ取り用品として位置づけられます。大きさも通常のたたまれた状態ではスマホとほぼ同じ大きさなので置く場所も困りません。

コケ取りペーパーのメリット

使い捨てで衛生的

12枚も入っているのでコケ取りでペーパーが汚れてもすぐにキレイな新しいものを用意できます。掃除道具が汚れてしまっていては効果も半減してしまいますからね。

初心者でも扱いやすい

コケ取りペーパーの使い方はシンプルでただ拭くだけ。そのためメダカ飼育初心者でも非常に使いやすいです。頑固なコケでなければだいたいふき取れるので、使いやすさもコケ取りの効果もどちらも良いです。

コケ取りペーパーのデメリット・注意点

頑固なコケには不向き

コケ取りペーパーは茶色いコケ(茶ゴケ)などはすぐにとることができますが、黒髭コケなど頑固なコケは落としづらいです。

頑固なタイプのコケは除藻剤などの薬品を使いましょう。ただし、薬品を使う場合はメダカなどの生体に悪影響がないかを取扱説明書での確認が必須です。

ただし水槽内を日ごろから観察したりコケをその都度ふき取っていれば、頑固なコケはあまり発生しません。日ごろから手入れをしていればコケ取りペーパーだけでも十分にコケ取りは務まります。

手が水で濡れてしまう

コケ取りペーパーは使い方の仕様上、どうしても水の中に手を入れることになってしまいます。

そのため手が濡れるのが嫌な人には不向きかもしれません。また、ハンドソープなどで手を洗ったり、日焼け止めやクリームなどを手に塗った直後にコケ取りペーパーを使ってしまうと、成分が水に溶けて生体に悪影響が出ることもあるので避けましょう。

コケ取りペーパーがオススメな人

メダカ水槽を清潔に保ちたい人

水槽の見た目、特にコケが気になる人は必須アイテムですね。メダカ水槽などアクアリウムに関しては観賞面もポイントですが、水槽内の景観はコケで汚れてないかなどの見た目も大きなポイントです。

メダカ飼育初心者で手軽に掃除したい人

コケ取りペーパーは使い方がシンプルなので手軽に使えます。用途が合えば、日常管理用の水槽コケ取りとして非常に便利です。コケ取りの効果はありますが、それ以上に手軽さの点では、特にメダカ飼育初心者向けとも言えます。

よくある質問

- メダカに悪影響はありませんか?

- 薬品不使用のため、正しく使えばメダカへの影響はほとんどありません。

- どのくらいの頻度で使うのが良いですか?

- コケが薄く付着し始めた段階で使うと、効果的に除去できます。

- 他のコケ取り用品と併用できますか?

- はい。軽い掃除は本商品、頑固なコケは別の水槽 コケ取り器具と使い分けるのがおすすめです。

メダカ飼育初心者でコケにお困りの方には必須アイテム

コケ取りペーパーは、手軽さと安全性を重視した水槽のコケ取りアイテムです。

頑固なコケには不向きですが、日常的なメンテナンスには十分な性能を発揮します。水槽を常にキレイに保ち、メダカを快適に観察したい方にとってオススメの商品といえます。

特にメダカ飼育初心者で水槽のコケにお困りの方は必須アイテムと言っていいでしょう。

そのほかのコケ取りの方法やアイテムなどは以下の記事でも紹介しています。

メダカ飼育において水温管理は健康維持の要となる重要なポイントです。特に屋外ビオトープでは、室内用の貼り付け式温度計では正確な水温を把握しにくいという課題があります。 SUDO(スドー)スターペット 浮かべる水温計 S-1 ... ]]>

メダカ飼育において水温管理は健康維持の要となる重要なポイントです。特に屋外ビオトープでは、室内用の貼り付け式温度計では正確な水温を把握しにくいという課題があります。 SUDO(スドー)スターペット 浮かべる水温計 S-1 ... ]]>

メダカ飼育において水温管理は健康維持の要となる重要なポイントです。特に屋外ビオトープでは、室内用の貼り付け式温度計では正確な水温を把握しにくいという課題があります。

SUDO(スドー)スターペット 浮かべる水温計 S-1877は、水面に浮かべて使用するタイプの水温計で非常に使いやすい製品です。本記事では、浮かべる水温計の機能やメリット・デメリットを詳しく解説します。

浮かべる水温計の機能・特徴

本製品は水面に浮かせて使用するフロート(浮力)式水温計です。電源不要で、メダカの泳ぐ水層に近い温度を直接測定できる点が最大の特長です。

測定範囲は一般的なメダカ飼育に適しており、季節ごとの水温変化を把握するのに十分な性能を備えています。シンプルな構造のため故障リスクも低く、初心者から中級者まで扱いやすい設計です。

うちの水槽でも同じものを10年以上使っています。

水温計は他にも水槽の壁に貼り付けるものやデジタル式のものなどがありますが、浮かべるタイプは手軽さや屋外でも使えるのがウリです。

| 水温計のタイプ | 水温の正確性 | 屋外対応 | 視認性 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 浮かべる水温計 | 睡蓮鉢など横から観察できない水槽向け | |||

| 貼り付ける水温計 | 室内向き・簡易 | |||

| デジタルの水温計 | 電池・故障リスクあり |

浮かべる水温計のメリット

設置が簡単で工具や電源が不要

浮かべる水温計はただ浮かべるだけで水温計としての機能を果たすため設置や使い方が簡単です。またデジタルのように電池や電源は必要ないため、電気代などのコストもかかりません。

屋外ビオトープでも使用可能

室内の水槽はガラスもしくはプラスチック製の水槽で横から観察することが多いため、水槽の壁にキスゴムなどで貼り付けるタイプの水温計の方が水温を観察しやすいです。

ただし、屋外ビオトープは睡蓮鉢など上からしか観察できない場合が多いです。このようなときに浮かべる水温計の真価が発揮されます。

価格が手頃でコストパフォーマンスが高い

水温計は種類が多く、100均にあるようなものからデジタルや精度の高い本格的なものまで様々です。特にデジタルや高精度の水温計になると1つで数千円~1万円以上する水温計もあります。これらは精密に作りこまれていますからね。

その点浮かべるタイプの水温計は作りが非常にシンプルで、設置の際もただ浮かべるだけのため値段も安価なものが多いです。高価格の水温計より誤差は出ますが、一般的なメダカ飼育ではあまり影響はないので、精度についてはよほどこだわりがあったり上級者でなければ気にしなくても大丈夫です。

浮かべる水温計のデメリット

小型のため遠目では数値が見えにくい

浮かべる水温計は非常にコンパクトかつシンプルな見た目のためビオトープの景観にも影響しませんが、言い換えれば小型のため遠目に見ると水温がわかりづらい場合もあります。

風や水流で位置が移動することがある

浮かべる水温計は非常に軽いためちょっとした風でもすぐに移動してしまいます。水温の測定に関して悪影響などはあまりなにですが、気になる方は風の当たり方や置き場所に気を付けましょう。

アオミドロなどの藻や汚れが付くことがある

ビオトープは特に日当たりが良いとアオミドロなどの藻ができやすく水温計に藻が付着することも多々あります。藻が水温の測定に悪影響を及ぼす事は基本的にないですが、見栄えが良くなかったり、藻がメダカに絡むという水温とは別のリスクもあるため、藻は見つけ次第取り除くようにしましょう。

また、藻以外にも水垢などの汚れがつくことあるのでそちらも適宜ふき取るなどしましょう。

浮かべる水温計がオススメな人

手軽に水温計を使いたい人

浮かべる水温計の一番の魅力は文字通り水面に浮かべるという手軽さ。特にメダカ飼育初心者にはオススメです。

屋外ビオトープで水温計を使いたい人

屋外で特に睡蓮鉢を使う場合は、よくある壁に貼り付けるタイプだと横からの観察ができないため不向きです。そのため屋外で水温計を使う場合はデジタルのものか浮かべる水温計のどちらかになります。

ただ、デジタルは種類によっては電池や電源(コンセント)が必要だったりするので準備に少し手間がかかる場合もあります。その点では浮かべる水温計は文字通り浮かべるだけなので使い勝手が良いです。

よくある質問

- メダカの水温はどれくらいが適温ですか?

- 一般的にメダカの適水温は20〜28℃とされています。SUDO 浮かべる水温計 S-1877を使用すれば、日々の水温変化を正確に把握できます。

- 屋外ビオトープでも正確に測れますか?

- はい。本製品は水面に浮かべて測定するため、外気温の影響を受けにくく、屋外でも実際のメダカ水温を確認できます。

- 電池や電源は必要ですか?

- いいえ。電源不要のアナログ式水温計のため、電源や電池は必要ないです。

- 初心者でも使えますか?

- はい。設置は水に浮かべるだけなので、メダカ飼育初心者の方でも安心して使用できます。

- 水温の精度は信頼できますか?

- 多くの口コミで精度の安定性が評価されており、日常管理には十分な性能です。

- 子どもがいる家庭でも安全ですか?

- ガラス製のため、取り扱い時は注意が必要ですが、通常の使用環境では問題ありません。

- 壊れないですか?

- 故障リスクが低く長期間使用できます。うちのビオトープでも10年以上使っています。

手軽に水温を管理するなら浮かべる水温計

浮かべる水温計は、メダカの水温管理を手軽に行いたい方に適した実用性重視のアイテムです。

横からの目視では水温が測定できない屋外ビオトープではより真価を発揮し、メダカが健康的に過ごせる環境づくりに大きく貢献します。

特に屋外ビオトープを運用している方には、導入する価値の高い水温計といえるでしょう。

適切な水温などメダカ飼育における水温全般は以下の記事で解説しています。