著者:りょうた

この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

メダカ飼育をしていると、水槽の水面に「油膜」が発生して驚くことがあります。見た目がギラギラして不衛生に見えるうえ、メダカへの影響も気になるところですよね。

この記事ではメダカ水槽に油膜ができる原因と、簡単にできる対策・予防法をわかりやすく解説します。

メダカ水槽に油膜が発生する原因

油膜は、水槽の環境によってさまざまな要因で発生します。代表的な原因は以下の通りです。

バクテリアや微生物の死骸

水中の微生物やバクテリアが分解される過程で油膜のような膜が発生します。

水槽内には目に見えないバクテリアや微生物が多数存在し、水質の安定に大きな役割を果たしています。しかし、水槽が立ち上がった直後や水換えの影響などでバクテリアが死滅すると、その死骸が分解される過程で油膜状の物質が発生します。特に新規の水槽やフィルターを掃除した直後に出やすいため、バクテリアの定着が不安定な時期は油膜に悩まされやすくなります。

エサの食べ残し・有機物の分解

過剰なエサや食べ残しが分解されると、水面に薄い膜ができやすくなります。

メダカに多めにエサを与えてしまうと、食べ残しが水底に沈み分解される際に水質を悪化させます。この分解の副産物として油膜が水面に浮かび上がることがあります。特に初心者は「痩せさせたくない」という気持ちでついエサを多く与えがちですが、数分で食べきれる量に抑えるのが基本です。余分な有機物を増やさないことが、油膜防止の第一歩になります。

水質の悪化(酸素不足)

水中の酸素が不足すると、酸素を利用して有機物を分解する「好気性バクテリア」の働きが低下し、分解がうまく進みません。その結果、分解残渣が水面に膜状に残ってしまい油膜として目立ちます。また酸素不足はメダカの呼吸にも負担をかけ、体調不良やストレスの要因になります。水面を動かす工夫やエアレーションを導入して、酸素を十分に供給することが大切です。

水槽内の油脂分(手の油など)

水換えや掃除のときに人の手の油が混入することも原因のひとつです。

水換えや掃除の際に素手で水槽に触れると、皮脂やハンドクリームなどの油分が水中に混入し、水面に油膜として浮かぶことがあります。見落としがちな原因ですが、意外と多いケースです。掃除のときはできるだけ水槽専用の道具を使うか、手を石けんでよく洗ってから作業するとよいでしょう。小さな積み重ねで、油膜の発生をぐっと減らせます。

水換えの時はとにかく、それ以外でムダに水槽に手を入れないようにしよう。

メダカに油膜は悪影響を与えるの?

「油膜=危険」というイメージがありますが、少量の油膜ならメダカに大きな害はありません。ただし、放置すると以下のリスクがあります。

- 酸素の交換を妨げ、水中の酸素量が減少する

- 水質悪化が進み、メダカのストレスや病気の原因になる

- 見た目が悪く、水槽の美観が損なわれる

そのため、見つけたら早めに対策を行うのがおすすめです。

メダカ水槽の油膜を取り除く方法

油膜を簡単に除去する方法を紹介します。

ティッシュペーパーで吸い取る

最も手軽で即効性があるのがティッシュペーパーを使った方法です。水面にそっとティッシュを広げて置き、すぐに引き上げると油膜が繊維に吸着されます。ただし根本的な解決にはならないので、繰り返し油膜が出る場合は環境の見直しも合わせて行いましょう。

エアレーション(ブクブク)を導入

エアレーションはエアポンプで空気を送り込むことで水面を揺らし、油膜が張るのを防いでくれます。さらに水中の酸素量が増えることでバクテリアの働きも活発になり、水質改善にもつながります。見た目の泡の演出効果もあり、メダカが元気に泳ぐ環境を維持しやすくなります。油膜対策と同時に水槽全体の健康維持にも有効な方法です。

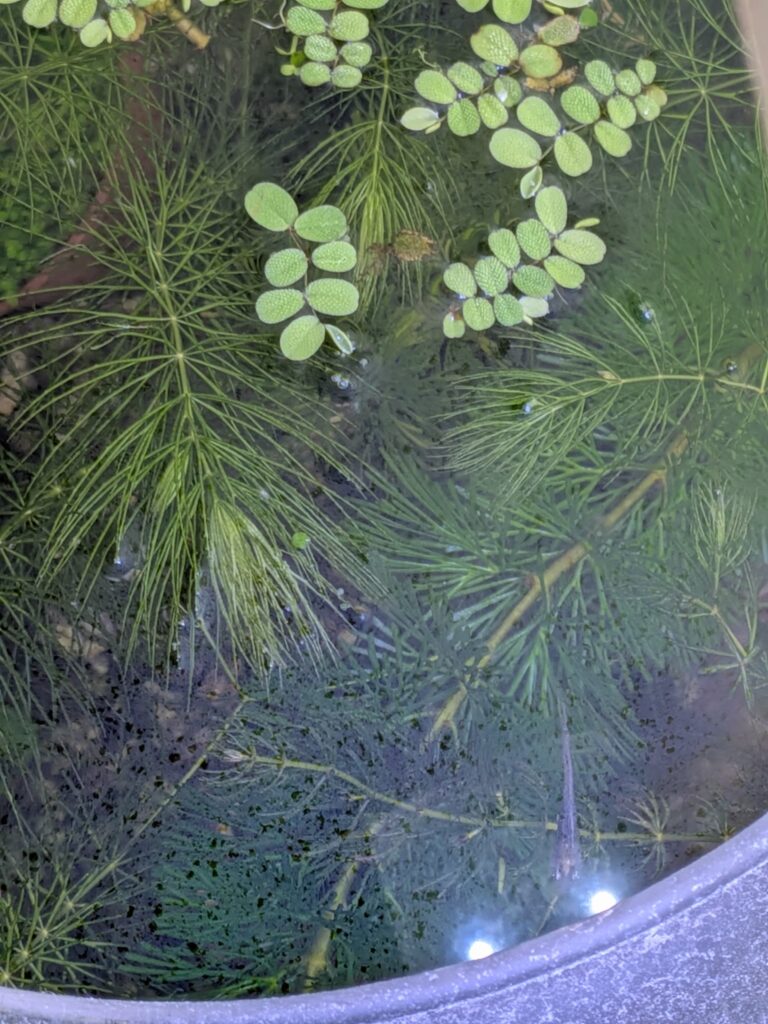

水草や浮き草を入れる

水草や浮き草は、光合成によって酸素を供給し、水質浄化にも役立ちます。マツモやアナカリスなどの沈水性水草は手に入りやすく、育てやすいので初心者にもおすすめです。浮き草のホテイ草は、根が余分な栄養分を吸収し、水質悪化の防止に効果的です。自然に油膜を抑えられるうえ、メダカの隠れ家にもなるので一石二鳥です。

ろ過フィルターの調整

ろ過フィルターの水流を水面に当てると、水が常に動いて油膜が溜まりにくくなります。特に上部フィルターや外掛けフィルターは水流が強めなので、設置位置を工夫するだけで油膜対策になります。また、ろ過機能が安定すれば水中の有機物も減り、油膜自体が出にくい環境を作れます。物理的な除去と水質安定、両方を兼ねられるのが魅力です。

油膜を食べる生体の飼育

一部の観賞魚は水面の油膜を食べてくれることがあり、ブラック・モーリーやプラティが該当します。ただし、この2種類はいずれも熱帯魚のためメダカと混泳される場合は冬はヒーターを使うなど水温を維持することが必要です。

油膜除去に特化したツールの活用

エアレーションで酸素を供給したり、水の流れを作ることで油膜を除去できますが、寿工芸の「ユマクリア」のように油膜除去に特化したツールもあります。

油膜だけではなく水面に浮くゴミも一緒に除去するので、水面をきれいにしたい方はうってつけです。

油膜を防止するための飼育管理

- エアレーションをするもしくはろ過装置を入れる

- エサは少なめに与える(数分で食べきれる量)

- 定期的な水換え(2週間~1か月に1回)

- バクテリアを安定させる(濾過の維持・市販のバクテリア剤も有効)

- 水槽掃除のときは手の油が入らないよう注意する

発生してから対処するよりも、予防を意識すると水槽が安定します。うちの水槽の体感で特にエアレーションもしくはろ過装置の導入が油膜の予防や除去には一番効果はありそうです。水面を動かしたり、酸素を供給することがポイントになりそうです。

よくある質問(Q&A)

- 油膜を放置しても大丈夫?

- 少量なら問題ありませんが、酸欠や水質悪化につながるため早めに取り除きましょう。

- 屋外ビオトープでも油膜は出る?

- 出ます。特に夏場はエサ食べ残しや枯れた水草が原因になりやすいです。水換えや水流を工夫すると軽減できます。

- 油膜取り専用の器具は必要?

- 大型水槽なら有効ですが、メダカ水槽ではティッシュやエアレーションで十分対応できます。

まとめ

- メダカ水槽の油膜は、主にエサの残りや水質悪化が原因

- 少量なら害は少ないが、放置は酸欠や病気リスクに

- ティッシュで吸い取る、エアレーション、フィルター調整、水草導入が効果的

- 予防にはエサの量調整・水換え・バクテリア管理が大切

水槽の環境を整えれば、油膜は自然と発生しにくくなります。清潔で安定した環境を維持して、メダカの元気な姿を楽しみましょう。

ブラックフライデーをおトクに!

涼しげメダカノート

涼しげメダカノート